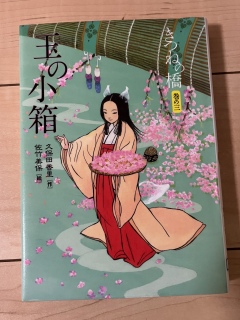

『きつねの橋 巻の三 玉の小箱』

『きつねの橋 巻の三 玉の小箱』 久保田香里・作 佐竹美保・絵 偕成社 2024年

ちょっとこの巻は辛かった。主人公貞道の話より、葉月と姫宮の話が気にかかった。

人ときつね、幼い頃は一緒に遊んでいればよかった。いや姫が庶民だったら、大きくなってもそれほど問題はなかったろう。しかし姫は貴族、しかも皇女の身分で母方も身分高い貴族だ。この時代の貴族の姫なら当然身につけねばならないことが多くある。そしてそれは葉月では教えられない。お付きの女官がどうしても必要になってくる。姫が嫌がってもそれは必要なことなのだ。姫を思う葉月の心根だけではどうにもならないのだ。謎の玉のせいで思いがけなく姫の評判を傷つけてしまった葉月の苦悩。一度は去ろうとするが、姫の「葉月はそのままで、そばにいて」という言葉に、これからも心から姫を支えようと決心する。

姫もわかっているのだ。葉月といつまでも子どものようにじゃれあうことは出来ない。貴族の姫として生きるためには、楽しいことだけでなく、辛いこと、時には見たくないことも見なければならないこと。そんな時、幼い頃共に過ごし、変わらぬ思いで自分を支えてくれる葉月がいてくれたら耐えられる。だから変わらずそのままでいてほしい。

人ときつねの垣根を越えて、変わらぬ2人でいてほしい。だがいつまでこのままでいられるだろうか。姫も成長すれば葉月も成長する。どんな形であれ、支え合う2人でいてほしい。

怪しい玉のこと、あやめ丸のこと、厳しい女官中務のこともおもしろかったのだけれど、もう今回はこの2人の感想しか出てこなかった。

元々道長や、前作では源倫子も出てきたので、斎院を辞したこの姫宮も実在の人物だろうとは思っていた。物語にあまり先入観を入れたくなかったのだけれど、この先の展開が推測できたので、姫宮ー尊子姫について調べてみた。

冷泉天皇の第2皇女で道長と同年の生まれ。十五代斎院を務め母の逝去で辞している。とても美しい姫だったらしい。また作中でもあった「火の宮」と呼ばれていたのは事実だった。

作品では母方の祖父が一条摂政とあったが、これは藤原伊尹のことだった。藤原北家、名門だ。最初に調べておけばよかった。一条邸が寂れた感じなのは、彼の死去により権力が弟の兼家に移っていったためか。皇女であり、母方の出自も申し分なかったのに、あまりこの方のことは知らなかった。

尊子姫のその後は、円融帝、一条帝をめぐる兼家、道長一家の栄華の影で、わたしの目に触れずにひっそり進んでいた。この方のことを知ることができてよかった。この作品に感謝したい。

尊子姫の次代の賀茂斎院が大斎院と呼ばれた選子内親王(村上天皇皇女)。大斎院の文学サロンについては国文科の授業で習ったので懐かしい。

ちょっと余計なこと連想した。もし尊子姫が宮中にあがったら葉月もついていくのかな。そのときは葉月も大人になっていて、妖艶な美女になり、殿方と浮名を流したりして。でもこれじゃ違う話になってしまう。まるで玉藻の前みたい。

玉藻の前といえば、子どもの頃わたなべまさこの漫画『青いきつね火』を読んだ。(岡本綺堂の『玉藻の前』が原作)怖くて切なかった。もう一度読みたいな。

ちょっとこの巻は辛かった。主人公貞道の話より、葉月と姫宮の話が気にかかった。

人ときつね、幼い頃は一緒に遊んでいればよかった。いや姫が庶民だったら、大きくなってもそれほど問題はなかったろう。しかし姫は貴族、しかも皇女の身分で母方も身分高い貴族だ。この時代の貴族の姫なら当然身につけねばならないことが多くある。そしてそれは葉月では教えられない。お付きの女官がどうしても必要になってくる。姫が嫌がってもそれは必要なことなのだ。姫を思う葉月の心根だけではどうにもならないのだ。謎の玉のせいで思いがけなく姫の評判を傷つけてしまった葉月の苦悩。一度は去ろうとするが、姫の「葉月はそのままで、そばにいて」という言葉に、これからも心から姫を支えようと決心する。

姫もわかっているのだ。葉月といつまでも子どものようにじゃれあうことは出来ない。貴族の姫として生きるためには、楽しいことだけでなく、辛いこと、時には見たくないことも見なければならないこと。そんな時、幼い頃共に過ごし、変わらぬ思いで自分を支えてくれる葉月がいてくれたら耐えられる。だから変わらずそのままでいてほしい。

人ときつねの垣根を越えて、変わらぬ2人でいてほしい。だがいつまでこのままでいられるだろうか。姫も成長すれば葉月も成長する。どんな形であれ、支え合う2人でいてほしい。

怪しい玉のこと、あやめ丸のこと、厳しい女官中務のこともおもしろかったのだけれど、もう今回はこの2人の感想しか出てこなかった。

元々道長や、前作では源倫子も出てきたので、斎院を辞したこの姫宮も実在の人物だろうとは思っていた。物語にあまり先入観を入れたくなかったのだけれど、この先の展開が推測できたので、姫宮ー尊子姫について調べてみた。

冷泉天皇の第2皇女で道長と同年の生まれ。十五代斎院を務め母の逝去で辞している。とても美しい姫だったらしい。また作中でもあった「火の宮」と呼ばれていたのは事実だった。

作品では母方の祖父が一条摂政とあったが、これは藤原伊尹のことだった。藤原北家、名門だ。最初に調べておけばよかった。一条邸が寂れた感じなのは、彼の死去により権力が弟の兼家に移っていったためか。皇女であり、母方の出自も申し分なかったのに、あまりこの方のことは知らなかった。

尊子姫のその後は、円融帝、一条帝をめぐる兼家、道長一家の栄華の影で、わたしの目に触れずにひっそり進んでいた。この方のことを知ることができてよかった。この作品に感謝したい。

尊子姫の次代の賀茂斎院が大斎院と呼ばれた選子内親王(村上天皇皇女)。大斎院の文学サロンについては国文科の授業で習ったので懐かしい。

ちょっと余計なこと連想した。もし尊子姫が宮中にあがったら葉月もついていくのかな。そのときは葉月も大人になっていて、妖艶な美女になり、殿方と浮名を流したりして。でもこれじゃ違う話になってしまう。まるで玉藻の前みたい。

玉藻の前といえば、子どもの頃わたなべまさこの漫画『青いきつね火』を読んだ。(岡本綺堂の『玉藻の前』が原作)怖くて切なかった。もう一度読みたいな。

コメントを書く...

Comments