わたしがミステリを読み始めた頃、江戸川乱歩賞受賞作『猫は知っていた』と作者仁木悦子の名を知った。しかし作品を読むことはなく過ぎて、初めて読んだのはずいぶん後になってからで、それも図書館で借りた出版芸術社の『仁木兄妹の探偵簿』全2巻だけだった。『猫は知っていた』も読みたかったけど、その時は図書館に所蔵がなくてそれっきりになっていた。

来年度の読書会の準備として、あらためて仁木作品を読みたいと思い、今回は児童書とジュニア向けの書架にあった本を借りてきた。

『恋人とその弟』(現代ミステリー短編集6) 岩崎書店 2006年

以下「仁木兄妹の事件簿シリーズ」ポプラ文庫ピュアフルの3冊

『私の大好きな探偵』(短編集)

『猫は知っていた』(長編)

『林の中の家』(長編)

書かれた時代が昭和30〜40年代なので、わたしの子ども時代と重なって、当時の風景や風俗など懐かしい思いがした。その反面起きてる事件は意外と凄惨で驚いた。もっと「日常の謎」っぽく殺人事件など起きないだろうと思っていたのに、そこはちゃんと本格ものだった。

ただ時代もあるだろうけど、仁木兄妹があまりにズカズカ捜査に介入してくるのは、どうかと思ってしまった。悦子の好奇心と行動力は、それが売りといえばそうだけど、ちょっとうざい。

今回は長編より短編集の方が好みだった。そして『猫は知っていた』より『林の中の家』の方がおもしろく感じた。

『林の中の家』で朝の様子の描き方がとても素敵で、こういう細やかな描写が作者の特徴なのかと思った。

P54

夜眠るのは人間ばかりではない…(中略)草や木も眠るし、…ビルディングも…公衆電話のボックスも…道路のアスファルトも、みんな夜は眠るのだと私は思う。なぜなら朝の光の中に見るそれらの物は、色も姿も、前の日夕暮の光の中で眺めたのとはがらっと変って、はつらつとした生気に満ちて見る人にお早うのあいさつをするからだ。

パレスチナのことを読んだり見たりして、何か自分に出来ることは、と考えても、今まで特に行動を起こすことはなかった。だが何もしないでいることは、パレスチナへの虐殺に加担していることになる。無力さを嘆いている暇があるなら行動しようと決めた。

と言ってもせいぜい支援のための商品を買うことぐらいしか思いつかない。だがこんなわずかなことでも、自分の意思表明にはなる。

今まで娘がちょくちょく買っていた Pupa Gaza のトレーナーが、今回色もデザインもとても気に入ったので購入した。売り上げの一部がガザ支援になる寄付付き商品だ。

『かっこいいピンクをさがしに』ー月刊「たくさんのふしぎ」2024年3月号

まかむらるみ/文・絵 福音館書店 2024年

本屋Titleさんが紹介していて興味を持った。

イラストレーターである著者の「ピンクへの揺れる思い」から作られた作品。

わたし自身はピンクにそんな思い入れはないし「女の子はピンク」と強要されることに反発してむしろ嫌ってた時期もある。でも今は可愛くて柔らかなピンク色も好き。

「かっこいいピンク」というのでそういうものを集めた本かと思ったら、それだけでなく、昔の装束の色や、染め方、色名の移りかわりの歴史、色の見え方、昔話、各国のピンクの捉え方など、興味深い話がいっぱいあって楽しかった。

ピンクという言葉が最初に日本に入ってきた時は、色名ではなく植物の撫子(ナデシコ)をしめす言葉だったそう(江戸時代末期の英和辞書で紹介)。

明治30年(1897年)に桃色の絵の具に「pink」とつけられており、明治時代以降「桃色」をしめす言葉として広まっていく。

それが「女の子の色」に変わっていったのは、1950年代にアメリカでピンクの流行があったためらしい。(大統領夫人がピンクが大好きで、ピンクが“豊かさ”“女性の幸せ”の象徴として広まったらしい)

なあんだ、ずっと昔から女の子の色だったのかと思っていたが、たかだか70年くらいのものなのか。

その他中川李枝子さんがピンクという言葉にいい印象をもっていなくて「ももいろ」と言いたい、という話が印象的だった。そうだ、ピンクは一部で「性」をイメージさせる言葉として使われ、わたしが子どもの頃は「ピンク映画」ってあったもの。なんかピンクに対して失礼だ。

「色彩学」の話、色が人に与える影響の話、などなど本当に多岐にわたるピンクにまつわる話を、こんな薄い絵本にまとめてあって感心した。「たくさんのふしぎ」は本当にすごいシリーズだ。

いつも行くスーパーで買っていたロールケーキが、最近売っていない。フルーツ入りとか抹茶味とかはあるけど、プレーンなものがない。たまに食べたくなるのでその都度探すのだけど、いつ行っても無い。昨年秋の改装で品揃えが変わり、なじみの品がいくつか無くなっている。それが突然復活して、また突然無くなるという品もあり、もうどういう基準なのか謎だ。

いつか復活するかもと思っていたけど、今まで無いということは完全に取り扱わなくなったということか?プレーンなものこそ常置しておくべきじゃないかと思うけど。

先日映画の帰りに駅の反対側のスーパーでようやく見つけた。メーカーが違うのでまったく同じではないけど、とにかくロールケーキだ。

久しぶりにコーヒーと一緒にいただく。マグカップは先日生協で買った、色違い2個組の白い方。もう一つ青い方は娘が使っている。今までのマグカップより容量が少ないけど、コーヒーにはちょうどいい。

先日図書館の『シートン動物記』を何冊か借りてきたが、今日も二冊借りてきた。先日は時間がなく見逃していた「スプリングフィールドのキツネ」が、集英社の『シートン動物記1』に収録されていた。

それと「マガモの親子の陸の旅」が講談社青い鳥文庫『シートン動物記2』に「マガモのおかあさんと陸の旅」として載っていた。その中のチョウヒ(タカ)に子ガモがさらわれる場面で、角川文庫版では母ガモが「しゃがんで!」と叫ぶところが、「おしゃがみ。」とさけぶ。

「おしゃがみ」!「おしゃがみ」ですって!

はあ〜かわいい。

訳の違いを楽しんでいる。

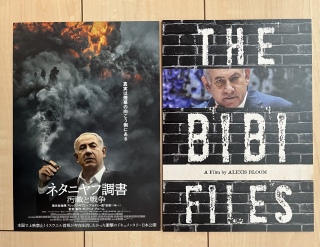

映画「ネタニヤフ調書 汚職と戦争」

アレックス・ギブニー/製作総指揮 アレクシス・ブルーム/監督 2024年 イスラエル・アメリカ

2/13 OttOにて鑑賞

わたしが求めていたものではなかった。

ネタニヤフの「汚職」についてのドキュメンタリーだとは明記してあるし知っていたので、勘違いしたのは自分である。だがこんなにも「パレスチナ不在」の映画だったとは。見た後はひどく疲れた。

最初から延々とまるでワイドショーか週刊誌のゴシップ記事を見せられているようで、うっかり寝てしまいそうだった。証言者たちのインタビューと、尋問中のネタニヤフと妻の傲慢で強圧的な態度で、彼らがいかに強欲で醜い権力者であるかを見せているのだろうけど、その内容が葉巻やワインや宝石の話なのだ。正直ウンザリした。いったい製作者たち、証言者たちはどんな立場なんだろう。特に選挙参謀だったという人は、ネタニヤフを裏切っているわけで、これはイスラエル政権内部の内輪揉め、権力闘争なのではないかと感じた。これは単なるネタニヤフに対するネガティブキャンペーンなのか?

ある人物への資金調達の便宜を図る見返りに、メディアを手に入れて自分に不利な情報を出させないようにするというところから、ようやく緊迫してきた。このメディアを使う手法は権力者がよく使う手だし、我が国でもそうだ。昨年見た「非常戒厳前夜」でもそうだった。

ネタニヤフが政権安定(自分の政治生命の延命)ために極右と連立を組んで、閣僚に迎えた二人が酷過ぎる。堂々と「パレスチナなんて存在しない」とか「西岸地区の入植をどんどん進める。石を投げてくる奴は撃て」とまで言ってる。

イスラエル国内でのネタニヤフ批判デモがあんなに大規模だったとは驚いた。そしてそんな中起きたのが2023年10月7日ハマスの攻撃だ。この時の実際の映像がかなりショッキングで、なるほどハマスがテロ組織だという認識があるのも無理はないと思った。ただそこからハマスを、パレスチナを非難するのではなく、ネタニヤフ非難になっていくのが意外だった。

ネタニヤフがハマスに資金供与をして「ネタニヤフがハマスを養った」とまで言われているとは。ネタニヤフはガザのハマスは勢力増大させ、西岸地区のファタハは弱小化させる方針を取っているそうだ。ハマスの脅威から国民を守るという名目で、いくらでもガザを攻撃出来る。それが狙いなら停戦なんて出来そうもない。

ハマスの攻撃の責任をネタニヤフに求め、人質の解放を迫る国民を見ていると、彼らに取って大切なのは自分たちの身内で、パレスチナのことは何も考えていないのだと感じた。唯一キブツの若い女性が「あの時仲間が90人以上殺された」「ガザでは虐殺が続いている」と双方に配慮した発言をしていた。彼女もネタニヤフを非難していた。

イスラエルという国家とその指導者が、自分たちの立場権力を保持する事が最優先で、パレスチナの事を何も考えていないという事がよくわかった。そして国民も大事なのは自分たちのことだけ。それはこの映画自体もそうで、あくまでもネタニヤフに対する批判に徹していたように感じた。パレスチナのことはネタニヤフ批判の道具でしかない。

「パレスチナ不在」わたしがパレスチナ寄りの考えだから余計にそう思うのかも知れないが、この事実に気分が悪くなり、疲れから早く寝てしまった。

図書館にある『シートン動物記』を借りてきた。我が市の図書館ではこれらは児童書の「自然科学 動物」に分類されていて、図鑑などと一緒に並べてあった。読書会で読んだ『シートン動物記 傑作選』と比べるためだったので、全部は借りてない。ざっとみただけだけど、「スプリングフィールドのキツネ」が見つからなかった。残念。

後でもう一度図書館へ行って確認したら、集英社『シートン動物記1』に収録されていた。

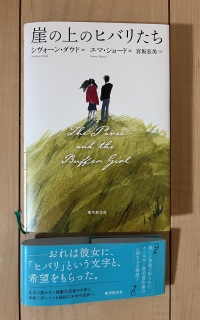

『崖の上のヒバリたち』

シヴォーン・ダウド/著 エマ・ショード/絵 宮坂宏美/訳 東京創元社 2024年

シヴォーン・ダウドの最初の作品であり、彼女の死後最後に書籍として出版された(2017年)作品。最初の出版は、人種差別をテーマにした短編集(2004年)の中の一編としてだった。その短編集向けに、移動生活者の子どもの物語を寄稿してくれる作家を推薦してほしいという依頼があり、彼女からの申し出があったという。国際ペンクラブに所属し、作家たちの人権擁護活動に長く携わっていた彼女が、それまで出版経験がなかったにもかかわらず名乗りをあげたという(序文より)。どうしても書きたいという強い思いがあったのだろう。

この出版から2年後に『すばやい澄んだ叫び』で作家デビューを果たす。

移動生活という生活スタイルについては、映画「ノマドランド」でそういう生き方をしている人がいるのは知っていたが、ホームレス等になりやむなくそういう生活をしていると思っていた。

しかし訳者あとがきの「アイリッシュ・トラベラー」の説明を読んで驚いた。

「アイリッシュ・トラベラー」とは、移動しながら生活するアイルランド系の人々のことで、アイルランドに約3万人、イギリスに約1万5千人、アメリカに約1万人いると言われている。その起源は諸説あるが、何百年も前から存在していて、古くは徒歩や馬車、近年はトレーラーハウスなどで移動を繰り返してきたという。

近年は公的に認可された居住地に住む人も多いが、未認可の場所に住み立ち退きを迫られる人もいて、経済的困難、教育問題、差別などの不当な扱いを受ける人もいる。

物語は主人公のジムが嫌々ながら地元の学校に通うところから始まる。移動生活を続けるジムは学校に通ってもすぐ移動するので満足な教育を受けたこともなく、字も読めない。本人も学校ではいい思い出がないので行きたくない。この学校でも生徒たちに蔑まれ、理不尽な暴力を受ける。ジムは学校で浮いた存在である少女キットと親しくなる。図書室のマケーナ先生もジムの事を気にかけてくれ、ジムに鳥の本をくれる。(その本にヒバリの写真があり、日本語のタイトルはここからきている)キットの境遇も悲惨なもので、傷つき憤りやるせない思いを抱く二人は、束の間暖かい交流を持つ。だがジムのいとこが酷いいじめに遭いジムの怒りが爆発する。

こういう人たちがいたのか、という初めて知る事実に驚いた。ジムだけでなく両親もそしてその上の世代も、ずっとこの移動生活をしている。だから親たちも字が読めない。これは生活する上でとても不便な事なので、母親はジムを学校へやるのに積極的だ。でも父親は必要ないと思っていて、母親はそんな父親に批判的だ。祖先からの生活をそのまま継承しようとする者と、状況に合わせて変えていこうとする者。トラベラーたちの考えも時代と共に多様になってくる。少なくとも教育は受けた方がいいと思うが。定住者たちが彼らを差別するのは読んでいて怒りがわいてくる。そしてキットも家庭に問題を抱える社会的弱者である。

ジムの旅立ちもキットのこれからも、困難な毎日は続いていくだろう。それでも二人はこの出会いを胸に、明日へと進んでいく。思い出が力を与えてくれますようにと祈りたい。

短いがとても考えさせられた作品。毎ページ添えられた絵が墨絵みたいでとてもいい。

作中にいろいろ出てきた呼び方についても、訳者あとがきにある。ジムは、自分たちのことを「パヴィー」と呼び、定住者のことを「バッファー」と呼ぶ。原書タイトル「The Pave and the Buffer Girl」はここから。

ジムの学校の生徒たちはジムのことを「ティンカー」と呼んでいて、これは「ティンスミス(錫職人)」いう言葉から来ていて、現在では侮蔑敵な意味で使われるという。

ティンカーって、ジョン・ル・カレの『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』で、「鋳掛け屋」という意味だったっけ。

著者シヴォーン・ダウドの作品はいつも弱者に寄り添ったものだが、その原点がこの作品だったのだ。元々人権擁護活動に従事していた彼女が、この物語を書いたのは必然であったのだろう。この作品がきっかけで彼女の中にあった熱い思いが次々と作品として生み出されていった。そしてこれからという時に病に倒れた。つくづくもっと彼女の作品を読みたかったと思う。

これも訳者あとがきからだが、2017年にこの作品が単行本として出版された同じ年の3月1日に、アイルランド政府がアイリッシュ・トラベラーをひとつの「民族」として正式に認めたという。

夢はたまにみる。その中で比較的多いのが「間に合わないー遅れちゃうーどうしよう」と焦る夢だ。出かけなくちゃならないのに支度がちゃんと出来ない、ちっとも進まない、ああアレがまだだった、早くしなくちゃ間に合わない〜と夢の中で必死に準備する。でも終わらない。泣きそうになる。

その結果は夢には出てこない。出かける前に夢は終わる。間に合ったのか間に合わなかったのか分からない。

シチュエーションは違うけど過程はいつも同じ。間に合わなかったことで、取り返しのつかない大変な失敗をした、という経験はないはずなのに。ただ小学校低学年の頃「間に合わないので行きたくない」とだだをこねて親に叱られた記憶はある。でもそんなひどく叱られたわけではないし、結局はギリギリ間に合ったので問題ないはずなのだ。だけどこの「間に合わなそうで泣いていた」記憶のせいで、この夢をみるのかなあ。

今日の夢は珍しいシチュエーションだった。来週読書会があり、その課題書をそろそろ読もうと思っていたら、なんと来週ではなくて今日だという。慌てて本を手に取ったけど時間が迫ってくる。あ、でもまだ1時間はあるので向こうで続きを読めばいいと、出かける準備をはじめる。で、どこ行くんだっけ?ああ、学校だ。学校の机にこの本を入れてこっそり読めばいい。あれ学校に着いたけどこんな教室だっけな?などとだんだん脈絡がなくなり目が覚めた。

なぜか途中から自分が学生になってる。やっぱり「学校に間に合わない」というのが1番強烈な思いらしい。それとコロナの頃LINEで感想を述べ合う読書会に切り替えていて、その時やはり1週間間違えてて、みんながLINEで話している最中に並行して読んでいて、最後に滑り込みで感想を投稿するということをやらかした。その二つが合わさって今回の夢になったのだろう。

もっと早く読むつもりだったのに、最近色々思うところあってなかなか読めず、明日は絶対読まなきゃと思いながら、昨夜は寝たのだった。

今日こそちゃんと読みましよう。

映画「CROSSING 心の交差点」

レヴァン・アキ/監督 2024年 スウェーデン デンマーク トルコ ジョージア

1/26 OttOにて鑑賞

ジョージアの元教師リアは長年看護していた姉の死後、行方不明のトランスジェンダーの姪テクラを探しにイスタンブールへ旅立つ。同行者はテクラが以前住んでいた家に住み、テクラの行方を知るという青年アチ。勢いで連れになったような2人の道中はぎこちなく、インタンブールでの捜索は捗らない。諍いがありながらも次第にそれぞれの事情が明らかになっていき、少しずつ2人の距離が近づいていく。アチがホテルの従業員に紹介されたNGO「ピンクライフ」で、弁護士資格の申請中のトランス女性エヴリムの力を借りることになる。

哀しく淋しくよるべない人々の、ひとときの邂逅と別れに心がゆれた。人は淋しい、それでも生きていく。しんみりと余韻の残る映画だった。

「イスタンブールは誰かが来ては消えていく場所」という。居場所のない人々が集まって来るのは、それを受け入れ詮索しない場所、優しい場所だからなのか。リアとアチが出会う人々は、概ねみんな優しかった。お金や荷物を取られることもなく、再度訪ねた娼館のトランス女性は「また来たの?居ないって言ったでしょ」と言いながらも招き入れてお茶を淹れてくれる。言葉も通じないのに。娼館の若い子が、リアが姪を探していることを聞いて「優しいのね。探しに来てくれるなんて」と言う。ここの人たちも皆同じ辛い過去を背負っている。

映像がおもしろかった。最初にひたすら歩くリアを映し、意思の強そうな女性で何かしっかり心に決めたことがありそうに見える。次に窓辺で寝そべるアチを映し、そしてその窓の向こうからやって来るリアが見える。アチはイスタンブールのホテルでも窓辺のベッドにいた。働きに出て帰って来ない母親を待っていたのか、そして強圧的な兄の家から逃れたい思いもあったのか。イスタンブールでのフェリーの中を動くカメラが、最初の上等そうな船室から普通の船室、最後にデッキに移っていき、多分運賃の差があるのだろうとわかる。そのデッキにリアたちもいて、船から身を乗り出すアチの姿からもう一つ上のデッキにいるエヴリムにカメラが移る。それからしばらくはカメラがエヴリムを追いかけるので驚いた。実際にリアたちと会うのは結構終盤なのに。フェリーにはギター?を弾き歌う少年と妹らしき2人連れもいる。このフェリー上で主要人物が出揃っている。イスタンブール市内での移動手段がフェリーというのも、意外でおもしろかった。

リアたちに親身になってくれるエヴリムは、最初の方で病院で性別変更手続きをしている。面倒見が良い信頼出来る姐御という感じ。リアから「その靴(ハイヒール)痛くないの?」と聞かれてエヴリムは「私はこれが好きなの」と答える。その堂々した答えに、自分の生きたい道を進む自信がうかがえて頼もしい。その彼女も警察官との会話で、昔は捕まった事が何回かあるようで、これまでに色々あったのだろうという事が察せられる。彼女はこの地でしっかり居場所を持ち、仕事や友人もいる。恋人のクズ男はさっさと捨てて、タクシー運転手君と仲良くなってほしい。

言語が英語、ジョージア語、トルコ語で、字幕ではそれぞれの言語が分かるように、カギカッコで工夫してあってよかった。

感想はここで終わるつもりだった。でもずっと考え続けていた事があって、気になって仕方ないので、やっぱり書いてみる。

気になるのはアチとリアの今後。

アチはラストでリアと別れ、イスタンブールに残りホテルの仕事でもすると言う。人懐っこいし、一応英語も少し喋れるけど、住む所もないままちゃんと職につけるのか心もとない。困ったらエヴリムを頼ればいいけど、大丈夫かな。

リアは、たぶんもうジョージアには帰らずに、テクラを探し続けるのではないかと思う。そもそもあまり計画的に動いていない。テクラがイスタンブールへ行ったと聞くと、言葉も分からず場所も分からないのに1人で探しに行こうとする。うさんくさいアチをすぐ雇ったり。元教師というのでさぞきちんとした生活をしていると思ったら、家は荒れ放題だったし、薪がないから暖炉は使えないし、隣の家から勝手に野菜を取ってこいとアチに言うし。翌日隣家の子どもが「野菜を持っていったので、お菓子もどうぞと母さんが」とお菓子を持って来てくれた。野菜を無断で取られて怒るのかと思ったら、どうも隣家の人の好意で暮らしているようだ。仕事も辞めて姉の看護で家の管理もままならず、収入もなく苦しい生活だったのではないか。姉の箱からテクラの写真とアクセサリーを持ち出していたが、そのアクセサリーは金に替えるためだった。姉を看取った後、彼女は生きる意味を失ってしまった。だから唯一心残りだった姪に、どうしても会わなければならなかった。姉の為というより、彼女自身の為に。もうそれしか彼女には残っていなかった。そして姪を抱きしめ伝えたかった。

「あなたを失望させた。人からどう見られるかばかり気にしていた。あなたを愛している。ここに残ってあなたを探し続ける」

ラスト、リアはフェリーに乗っている。最初はジョージアに帰ると思っていたけど、これはそうではなく、これからも続くテクラを探すリアの旅ではないかと思った。

追記

書き忘れていた事。イスタンブール出発前にリアが自宅で微睡んでいた時、リアの手にそっと添えられる誰かの手が映る。その手はリアの頬にも添えられ愛しそうに優しく撫でていく。説明はない。でもあれはテクラの手だろう。リアがテクラの夢を見ていただけかもしれないが、あれはリアの望みが形になったのではないか。姉の看護に疲れ果てたリアを、テクラに優しく慰められたい。慈しむように撫でてほしい。

それなのにテクラを理解出来ず、周囲の目を気にして突き放した過去。リアはどれだけ後悔しただろう。アチに「私たちは無知だった」と淋しそうに言っていた。だから何としてもテクラに会わなくてはならない。テクラを抱きしめるというより、テクラに抱きしめられたい。やはりどこまでもリアはテクラを探し続けるのだろう。

ものすごく自分勝手な思い込みを書いてしまった。映画の意図とは違うかもしれないが、どんな感想を持つかは個人の自由だから、許されると思う。