予報通り昨日の夜にみぞれ、そのうち雪になって朝起きたら結構積もっていた。でも予報だと朝のうちに雪はいったんやむって言ってたのに、まだ降ってる…。道路の雪は意外に積もらず溶けているけど、庭の方は真っ白。シャッターが開けられない。雪がやんだらウッドデッキ上だけは除雪しようと思っているのに、まだやまないなあ。

『シートン動物記 傑作選』

シートン/著 越前敏弥/訳 2025年 角川文庫

今月の読書会の課題書。

「子どもたちだけに読ませておくのはもったいない」という訳者の思いから生み出された作品。既存の多くの翻訳のように子ども向けにアレンジせず、原文をそのまま翻訳してあるという。

あらためて考えると、わたしが子どもの頃読んだのは『シートン動物記』の中の「オオカミ王ロボ」だけだったのかと思う。他の作品の記憶がまったくないのだ。ただ子どもたち用に買い揃えた児童書の中に『シートン動物記』があったはずなので、その時他の話も読んだはずなのに「ロボ」しか覚えていないのは、子どもの頃の記憶と重ねて印象深かったのだろう。他の作品はさらっと流して読んでしまったのだろう。子ども向けだということで、少し軽く見ていたのかもしれない。児童書甘く見ていて申し訳ありません。

今回読んで、やはり名作として長く読み継がれているものは、それだけの理由があるのだなあ、とあらためて感動した。今読めて本当によかった。課題書に選んでくださってありがとうございます。

映像が目に浮かぶ描写の巧みさに、まるで動物ドキュメンタリー(ナレーションと動物の声のアテレコ付き)を見ているようで、ぐいぐい引き込まれていった。見てきたの?という場面がいくつもあり、動物の心情を語る表現に、あなたもしや本当にクマだったりキツネだったりしましたか?と突っ込み入れながらの読書は最高に楽しかった。先に読んだ娘ときゃあきゃあ叫びながら、まるで応援上映のような楽しみ方をしてしまった。こんなに楽しい読書体験は久しぶりだった。

とにかく楽しかったので、もうそれだけで終始してしまい、真面目な感想をあまり述べられなくて読書会のみなさますみませんでした。

でもこの作品もっと布教したい!そして続編をぜひ!という気持ちでいっぱいです。

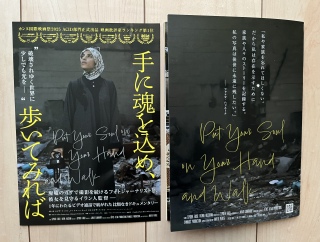

映画「手に魂を込め、歩いてみれば」

セピデ・ファルシ/監督 2025年 フランス・パレスチナ・イラン

2/6 OttOにて鑑賞

イラン人監督セピデとガザのフォトジャーナリスト、ファトマ・ハッスーナの2024年4月からの約1年間の通信の記録。

ただ見ることしか出来ず、特に何も言うべき言葉もない。画面上のファトマから目がはなせない。最初の頃の明るく力強く聡明な彼女が次第に疲弊していき「最近集中出来ない」と打ち明ける様子が辛かった。

監督自身がイランの反体制運動で投獄され、故郷を逃れた身である。その監督がガザには入れない状況下で紹介されたのがファトマ。彼女を通してガザの現状が語られる。オンライン通話、写真、動画、メッセージ。監督は彼女が自分にとって“ガザの目”となってくれたと、パンフレットで語っている。その写真も動画も時にファトマ自身の歌声も、どれもとても心を打つ。ファトマが「(撮影の為に)通りに出る時は、手に魂を込める」と言う。出歩くことさえ危険な状況下で、緊張感もあるだろうし、この状況を伝えなければという使命感もあるだろう。それがカメラを持った「手に魂を込める」という言葉にあらわれている。

最初にファトマが自分はあまり英語が得意じゃない(上手くないだったかな?)と言うが、その対策なのか、ファトマの言葉に日本語の他に英語字幕がついていた。彼女の言葉と英語字幕が少し違ってる時もある。通信環境が悪く言葉が途切れることもあり、彼女の言葉を編集の時に補っているのだろう。彼女が監督から‥について(何だったか忘れた)聞かれた時「アラビア語ならいくらでも言えるのに、でも頑張って英語で話してみる」と言っていた。いっぱい話したいことがあるんだろうな。

ファトマとのオンライン通話はスマホ上。そのスマホをさらにスマホで監督が撮影している。

最初のオンライン上の出会いでファトマの明るい聡明そうな笑顔が見えた時、この女性がもうこの世にいないことにたまらなくなった。監督が「あなたはこんな状況でどうしてそんな明るくしていられるの?」と聞くと「あなたも経験するとわかる。慣れだ。もう慣れた」と言う。その言葉もたまらない。生まれてからずっとこんな状況なのだという。通信中もドローンの音、ヘリコプターの音、爆撃音などが聞こえる。彼女が爆撃の音を聞かせてくれたが、暗闇の中の爆撃音に思わず身がすくんで震えた。こんな音を四六時中聞かされ、近所で壊れた建物を見続けていたら、おかしくなりそうだ。

明るい彼女も状況によっては暗い表情も見せる。彼女を心配しても何も出来ない。監督が、自分は安全な場所にいながら、彼女の酷い状況を見ることしか出来ないことを嘆いていたが、それは映画を見ているわたしたちも同じなのだ。

ネット接続環境が不良で時々途切れながら、彼女の顔が映るとほっとする監督。今日も無事で連絡が取れた。そしてついに最後の通信という字幕。カンヌ映画祭に出品が決まったという監督の言葉に歓声を上げるファトマ。その翌日に彼女の家が爆撃され、彼女と家族は殺された。やりきれない思いだけが残る。

エンドロールにガザの写真の作者としてファトマの名前が流れた。パンフレットの彼女の言葉通り、彼女の写真は後世に永遠に残る。

『世界でくらすクルドの人たち』

ー月刊たくさんのふしぎ2026年3月号ー

金井真紀/文・絵 福音館書店

金井真紀さんの名は娘が購入している移住連(移住者と連帯する全国ネットワーク)のチャリティカレンダーのイラスト担当者で知っていた。また昨年の参院選の時と今回の衆院選でも「差別に投票しない」とうメッセージイラストを発信されていて、わたしもリポストしていた。気づかなかったけど、娘経由で2023年に購入したミャンマー支援のTシャツのイラストも彼女だった。

だからこの作品も知ってすぐ予約した。作者紹介欄にー任務は「多様性をおもしろがること」ーとあって、なるほどなあと納得した。自分の興味のおもむくままに行動し、ごく自然にそれが差別に反対する活動になっている。いいなあ。

その彼女が最初は埼玉の「ネウロズ」(クルドの新年のお祭り)からはじまり、世界各地のネウロズやクルド文化を、実際に足を運び時にはビデオ通話で訪ねる旅を描いている。簡単だけど的確な文章と美しい色彩のイラストで、クルドの歴史、文化、食事、人々との交流がわかりやすく描かれている。これは子どもに限らずぜひ多くの人に読んでもらいたい。

福音館の「月刊たくさんのふしぎ」は以前管瀬晶子さんの『ウンム・アーザルのキッチン』もあったし、本当にいい仕事している。これからも期待しています。

毎回選挙公報が来るのが遅く、投票日間近に来ることが多い。今回は特に準備期間が短く、前日くらいに届けばいい方だと思っていた。でも今朝の新聞と一緒に来た。意外と言っては失礼だけど、こんな大変な状況にきちんと仕事してる方々に感謝します。

候補者掲示板が、最初のうちは板がなくて骨組みだけだった時はどうなることかと思ったけど、今はちゃんと板もありポスターも貼られている。期日前投票始まりのお知らせメールが来ても、投票所入場券はまだ届いてなかったし、まあなくても投票できるらしいけど、どうするかなと思っていたら、ちゃんと一昨日届いた。早速昨日投票してきた。その場所の設営、人員の配備と、自治体の苦労を思うと自然と頭が下がった。

本当にこんな無駄な選挙の為に一体何人の人が心身を削って働いていることか。その結果がゼロ打ちで与党勝利の報だったりしたら(いやいや見込みは見込みだから諦めてはならない)、立ち上がる気力もなくなる。せめてもの抵抗の票を入れてきた。

iPhoneのお天気アプリで今週末の気温見て慄いている。何ですかこの数字は?

ただこれは予報なので本当にこれほど低くならないかもしれないけど。いつも日が経つにつれ予報が変わって来るから、今回もそうであってほしい。

NHKのニュース防災アプリの方の予報でも、これほどではないけどかなり低く予報が出てるから、土曜日から寒くなるのは間違いなさそう。

幸い外出予定の金曜日はまだ暖かそうなのでほっとしている。

節分がテーマなので、何か画材になるもの持って来るようにと言われていたけど、家には適当なものがなくて、鬼の面とイワシを借りて描いた。

「福は内」ではなく、すべての人に福が来ますように。どんなに酷い世界でも、辛くても目をそらさずしっかり見つめていこう。

祈りと決意を込めて描いた。

投票所入場券が届いた。明日にでも期日前投票に行ってこよう。

気がついたら年が明けてもうひと月たってしまった。

1月の読書記録、映画記録がまだ終わっていないのに。読みかけの本がちょこちょこあるせいか、読了本が少ない月だった。代わりに映画は(わたしにしては)多く6本見た。2014年11月の8本、同年10月の7本に次ぐ記録。あの頃は夫と義母の介護をしながらだったのに、よく見られたなあ。あんな元気はもうない。

先週の金曜日も映画の予定だったのに電車の運休と遅延があり、行くのを諦めたのだった。今週見られればいいけど、他の予定もあるしどうかなあ。

それより読みかけの本、積読本をどうにかしなければ。2月はあっという間に過ぎてしまう。

今日の朝刊の「海外文学への森」というコーナーに『ペンツベルクの夜』の紹介があった。

ドイツ文学者の松永美穗さんが書いている。

「重い内容だが、新たな戦前に入ったと言われる現在、年代を問わず読んでほしい一冊だ」とある。

わたしも昨年読んで衝撃を受け、年末の読書会で今年のベストの紹介に『対馬丸』とどちらにしようかと悩んでいた。結局、昨夏ずっと心を占めていた映画「摩文仁」や沖縄戦に関わる事柄を含めて『対馬丸』を紹介したのだが。内容があまりにも重く暗いことも躊躇した理由だった。

でも松永さんの言うとおり今こそ読んでほしい作品だ。

https://timetunnel2.tuna.be/22931550.html

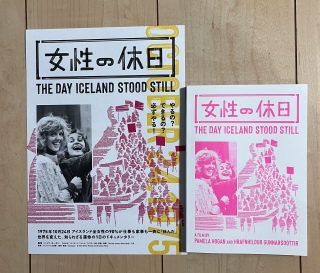

映画「女性の休日」

パメラ・ホーガン/監督 2024年 アイスランド/アメリカ

1/23 OttOにて鑑賞

1975年10月24日アイスランド全女性の90%が仕事も家事も一斉に休んだ。その日の事を、当事の映像と、当事者だった女性たちの現在のインタビューを交えたドキュメンタリー。

実は予告編の時から既視感があった。NHKニュースだったかで見た記憶があるのだ。以前NHKBS世界のドキュメンタリーで放送されていたことを知り、ああ、これを見たのかと思った。しかし記憶にないものもあり、忘れているのか、放送が短縮版だったのか、ニュースで一部だけ紹介されたのを、見たのかもしれない。

アイスランドがジェンダー平等先進国であることは知っていたが、そのきっかけがこの日のことだったのは知らなかった。以前も見ながら50年も前にこれが出来たことに驚いたが、当時も今も日本で出来るかと思うとまだまだ無理だと感じた。どうしても休めない人はいるし(医療や介護従事者、ひとり親世帯など)その人をサポートする体制もない。これが出来るのは家庭や職場の男性の協力がどうしても必要だから。

インタビューで「『休日』ではない『ストライキ』」だと主催者の何人かが強調していたが、その言葉だと強すぎて反発を受けるからという理由で『休日』になったというのが興味深かった。立場も生活環境も違う全女性から支持を受けるのは今も昔も難しい。

そしてこれほどジェンダー平等が進んでいる国でも、今なお給料が男性の方が高いこともあり、完全な平等ではないという。道は遠いのだ。

畜産に関わる女性が組合員になれず、なれるのは未亡人だけだった事に怒り「夫を殺せばなれるのか?」と言ったのが印象的だった。今は女性も組合の幹部になれるという。

女性は男性の従属物でしかないという考えは、今も根強く残っていると思った。

また「パターンは決まってる。最初は無視され、次は笑いものにされ、ケンカを売られ、やがて勝つ」と言った人もいた。残念ながらまだ「無視され、笑いものにされる」までが多く、なかなか「ケンカを売られ」までいかないし「勝つ」まではまだまだなのだ。気が遠くなる。

映画は特にひねりもなくまっすぐで、申し訳ないけどすごく感動したというわけではない。「そうかすごいな、良かったね」という感想しかわかない。わたしたちも頑張ろう、という勇気をもらえるところまでいかないのは、現実があまりにも酷く希望が持てないからなのだろう。毎日死なないように生き抜くことが、唯一の抵抗だと思ってる情けない身としては、あの成功は眩しすぎる。

でも集会で歌われた「進め女性たち」という歌は心に残った。こういう歌が大きな声でみんなで歌える日が来るといいのだが。歯をくいしばって現状に抗い元気で生きていくしかない。