�Q�����Ă���Ǐ���œǂ{�B�����Ɠ������z�ł��A�I�m�ȕ\���Řb�����̂��Ċ��S������A�Ⴄ�����Ⴄ���z���āA�V�����C�Â�����̂��Ǐ���̑�햡�B��N�����낢����ɂȂ�y���������B

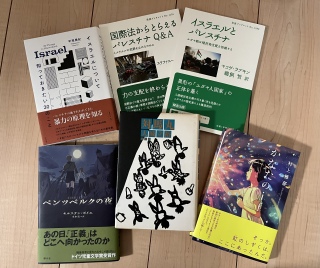

�w���҂̌C�𗚂��@�A�i�[�L�b�N�E�G���p�V�[�̂����߁x�u���C�f�B�݂���

�w����l�x�����v

�w���ʂƂ����ُ�@���픭�B�Ƃ����a�x���{�_�S

�w�E�[�}���E�g�[�L���O�x�~���A���E�e�B���Y

�w�o�o���K�̖�x���J��

�w�n���`�o�b�N�x�s�썹��

2002�N����Q�����Ă��鎙�����̓Ǐ���B��r�I�V������i�ƌÂ���i�������グ��̂ŁA����̈Ⴂ�������Ȃ�������ꂼ��̂������낳�𖡂킦��B�Â���i�V������i�Ƃ��A����܂Œm��Ȃ�������҂Ƃ̐V�����o�������B��̎n�܂�ł͖���Ƃ�����i�����グ�邱�Ƃ����������̂ŁA�ǂ����Ă��p�Ă̍�i������������������A�ŋ߂͓��{�̐V������Ƃ����グ��悤�ɂȂ�A�������L�����Ă���B

�w�x���X�P�X�̏\���̓�x�G���A�Z���E�J���V�[�m�@

�w���ň���O�������x�ق������Ȃ�

�w�V�`���A�𐪕������N�}�����̕���x�f�B�[�m�E�u�b�c�@�[�e�B

�w���ϖ��L�@�V�ۂ̓��x�ē��m

�w�m�A�̔��D�ɏ�����̂́H�x���[�Y�}���[�E�n���X

�w�Ȃ��̒����~�x�����悵��

�w���ɂЂ炭�x���Ƃ��݂�

�w�ẴT���^�N���[�X�x�A���j�E�X���@��

�w���̂Ȃ��̔������x�A���E�u�[�X

�w�傫�Ȗ̉��Łx�N���C�g���E�x�X

��N�����낢��Ȗ{��ǂB���̒��Ńx�X�g�Ƃ����͓̂���A���ꂼ��ɈႤ���킢�y���݂�����A������ɂ��邩�ň���Ă���B����ł�����2������͂肠�������B

���w�Δn�ہx��闧�T

�֘A�{���܂߂č��Ắu�Δn�ہv�ʼn߂��čs�����Ǝv���B�l���邱�Ƃ��������đ��̎�����ɂ��Ȃ��قǂ������B

�@�֘A�{�w�Δn�ہ@���悤�Ȃ牫��x�w�C�ɒ��Δn�ہx�w�Δn�ۂƃ{�[�t�B���x�w�C��̃��N�C�G���x�w�Δn�ۋL�O�ك��[�t���b�g�x�w���M�Ə��N�A���A�̒��ցx

�����ăp���X�`�i�֘A���B��N����p���I�ɂ��낢��ǂ����Ƃ��Ă��邪�A�C�������ǂ����Ă����Ȃ��ĂȂ��Ȃ��ǂ߂Ȃ������B���Ǔǂ߂��̂�1�������B���Ƃ͊֘A�{�Ƃ��Ċ�g�u�b�N���b�g��2���B

���w�C�X���G���ɂ��Ēm���Ă�������30�̂��Ɓx�����M�I

�@�@�w�C�X���G���ƃp���X�`�i�x���R�u�E�����L��

�@�@�w���ۖ@����Ƃ炦��p���X�`�iQ&A�x�@�X�e�t�@�j�[�E�N�[�v

�ȏ��2���ō�N�͏I������悤�Ȃ��̂����ǁA����ȊO�œ��ɐS�Ɏc����3���B

���w�y���c�x���N�̖�x�@�L���X�e�B���E�{�C�G

���w���Ȃ���if �x�@������

���w�T�t���W�F�b�g�̕a�@�x�@�E�F���f�B�E���[�A

�������Ă����Ă݂�ƁA�f��Ɠ����悤�Ƀm���t�B�N�V�����������B�ǂ{�̐��̓t�B�N�V�����̕������|�I�ɑ����������ǁB

���N�͐ϓǖ{�����炷�w�͂����悤�Ǝv���Ă���B�����A�����v���Ă͂���̂��B�ł����������낻���Ȗ{������ƁA�}���ق����Ă��Ă������D�悵�Ă��܂��̂ŁA�Ȃ��Ȃ��ϓǖ{������Ȃ��B�N���N�n��������Ă��Ă��܂����B�����Ă܂��ǂ߂Ă��Ȃ��B�����ł܂��ǂ�łȂ��{�ł��A���ݑݎؖ{�ȊO�͂�������v�����ĕԋp���邱�Ƃɂ����B�V�N�̓C�`����͂��߂悤�B

����͍��̑̒��ł͂܂����ɍs���Ȃ����ǁA�z�M�ł����������B

�u�錀�R���T�[�g�v

���đւ��̂��ߕق���錀���A���ȃ����o�[��2/14�`2/28 �R���T�[�g���J�����B

���̂���2/22��2/28�̔z�M�������B���߂Ē����̂�����A�~���[�W�J���������C����������オ���Ă���B

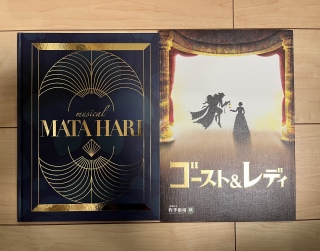

�~���[�W�J����3��i�B

�u��s����v

�X�g�[���[��������Ɣ[�������Ȃ��̂ƁA�Y�䌒�������܂芈�Ȃ��̂��C�ɂȂ邪�A���F�Y�͂������ɏ�肩�����B����������������{���Ƃ��Ɩ����D��̕v�w���ǂ������B

�u�}�^�E�n���v

�_�u���L���X�g�������̂ŁA2�p�^�[�������B

A�M��特�A�����a���A�b���Đ^

B����ꂢ���A�A���F�S�A�����a��

�ŏ���B�A���ɐ�H�y��A�������B

���X����҂����(����ꂢ��)���D���������̂ŁA����ς肿��҂����̉��Z�͂����Ȃ��Ǝv���ĂāA������Ƃ�������(�M��特)�͑傴���ς��ȂƎv���Ă����̂����ǁA�Ō�̍Ō�ł�������Ɏ����Ă��ꂽ�B�ٔ��ł̐q���ʁA�B�R�Ƃ��Ċ̂������Ă��đs��ɔ����������B

�X�g�[���[�͐F�X���������B���ɃA���}�����@��Ɍ����̂͂�����Ȃ�ł���������Ȃ����ȁB

�u�S�[�X�g�����f�B�v

2024�N�̓��������ȗ��҂��ɑ҂������É������̔z�M�B�ꕔ�L���X�g���ς��V�N�Ɍ���ꂽ�B�������o���ς���Ă��݂��������ǁA���ς�炸�f�G�ȍ�i�B���x�ł��������B

���̑����������C�u�z�M������̂ŁA�y���݂ɑ҂��Ă���B

��f���Ԃ��Z���ė\�肪����Ȃ�������A�̒��̖��Ō��ɍs���Ȃ��f��������������B����Ȏ�����ɂȂ�̂�WOWOW��BS�Ȃǂ�TV�����B�����������Ƙ^�悵�Ă��ǂ�����Ȃ��āA���Ȃ��ŏ����Ă��܂������̂���������B����Ȓ��ň�ۂɎc�����f�悪����������B

�u�s�N�j�b�Nat�n���M���O�E���b�N�v

���������͔��ɔ������̂����Ǖ��i���������Ȃ��A���̃`�O�n�O�����s���������B�w�@�Ƃ��������ꂽ�c�ȉ��������ꂳ�邳�܂��`����Ă����B

�u�X�[�v�ƃC�f�I���M�[�v

�ē̕�e�̓�����ʂ��Ă����f�悪�A�؍��̍ϏB�s��4�E3�����̎������A�j���[�V�����ɂȂ��ċ������B��e���Ȃ�����Ȃɂ��k���N�ɐS���Ă���̂��A���̗��R���悤�₭�킩�����B��e���؍��ɕs�M��������̂������͂Ȃ��B

�p�������������B�����ƍ������Ă����B���̓�̎����ɂ��Ă͂܂��܂��m��Ȃ����Ƃ������B

�u����j�v

����������̉��Z���������Ėڂ������Ȃ������B����̃~���[�W�J���ł��͂�����̕����D���B

�u�����̉�U�w�v

�ٔ���ʂ����ꂵ���Đh�������B�����������̂����m�Ȃ��Ƃ͉����킩�炸�������肵�Ȃ��B���ׂĂ������ł����Ȃ��B

�u���v

�e���ˎ����̔�Q�җ��e�Ɖ��Q�җ��e�̘b�������B�قڂ���4�l�̉�b�����Ői�ށB�ْ����ł�����܂ŋꂵ���Ȃ��Ă����B��Q�ҕ�e�̈ꌾ���~���B

�u�R�̗X�֔z�B�v

���n��̂悤�ȕ��i���������B�z�B�l�̎d�����p�����q�ƁA�����p�����e���ꏏ�ɕ����B���e�̘Ȃ܂����ƂĂ������B

�u�A�t�^�[�E�E�F�f�B���O�v

�}�b�c��������킽���͖����ł��B���Ƃ��ǂ�Ȃɏ�Ȃ��낤�ƁB�ł����̓}�b�c��������l�̒j���̕����ǂ������Ȃ��B

�u�v���[���X�@���݁v

�|���Ȃ��z���[�B�ł����̉Ƒ����ꂩ����v������B

�u�S�[���h�E�{�[�C�v

���c�������N�Y�������B�q�ǂ����Ă͂����Ȃ��B

�u���X�g�}�C���v

������͂������c�����B�Ζ쐳���∢���T�_���Ȃǔz����Ђ̐l�����������B�h���C�o�[���������ƕ���Ăق����B

�u�ڂ��������Ă�A�ӂ��̐��E�v

�낤�Җ��͂낤�҂̔o�D�������Ă���̂��ǂ������B���H�X�Őe�Ȃ���ł낤�҂̕����������Ă�����l���ɁA���������͂����Ǝ����Œ����o����ƌ������ʂɃn�b�Ƃ�����ꂽ�B�����Ȃ���̂ł͂Ȃ��A�A�ɌĂ�Ŋ��ӂ��`���Ȃ��炾�����̂Ɋ��S�����B��l���Ƃ낤�҂̕�e�Ƃ̊W���A��������ɏ]���ĕς���Ă���l�q�����J�ɕ`����Ă����B

�u�E�C�L�b�h�@�ӂ���̖����v

�V���V�A�E�G���{�[�̉̐��͂����Ƃ����Ɣ��͂���͂������ǁB�A���A�i�E�O�����f�͂ƂĂ��ǂ������B�X�g�[���[�͂͂����茾���Č����B�w�Z�̐��k���G���t�@�o�������炳�܂ɍ��ʂ��ď����̂ɂ���̂ɁA����ɉ����čŌ�Ɉ��l�Ɏd���ďグ����G���t�@�o���C�̓ł�����B���҂ŋ~���͂���̂��H

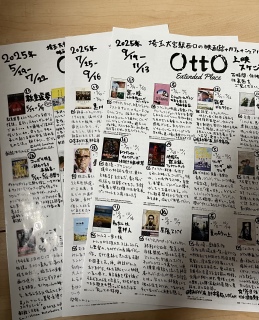

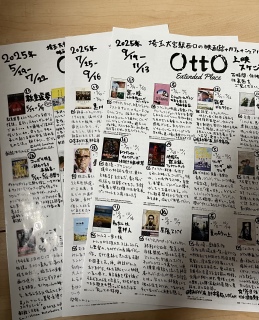

2025�N�͌����̔�r�I�s���₷���ꏊ�Ƀ~�j�V�A�^�[���ł������ŁA�v���Ԃ�ɉf��قł̉f��ӏ܂��ĊJ�o�����B�s���֏o�Ȃ��ł�������̂ŁA�C�ɂȂ�f��͐ϋɓI�Ɍ��ɍs���悤�ɂ����B5�����獇�v16�{�����B�R���i�БO�ɂ͂����ƌ��ɍs�����N������������ǁA���̗̑͂ł͂���Ő���t�������B����ł��̒��s�ǂōs���Ȃ������f�悪���{������B�x�X�g��I�o����قnj��Ă��Ȃ��̂ŁA�������ɑS�ċ����Ă݂�B

5/22 �u�m�[�E�A�U�[�E�����h�v

5/29 �u���c�I���v

6/5 �u�ǂ�����悩�������H�v

6/12 �u�h�}�[�j�I���̂��ƂÂāv

6/27 �u�V���V���^SING SING�v

7/5 �u���^�C���X���b�p�[�v

7/18 �u�t�H�[�`�����N�b�L�[�v

7/25 �u����̏������v

7/28 �u�g���C���C�g�E�E�H���A�[�Y�@����I�㗴��ԁv

8/8 �u���V�̐��v

8/12 �u�p�t�B���̏����ȓ��v

8/22 �u�����m�@mabuni�v

9/12 �u �\�o�f���N���V�[�v

9/26 �u�����_�@�����_�@�����_�v

11/14 �u�ǂ̊O���Ɠ����@�p���X�`�i�E�C�X���G����ދL�v

12/22 �u�������O��v

�h�L�������^���[��������8�{�B���̉f��قɒʂ��悤�ɂȂ��ăh�L�������^���[�𑽂�����悤�ɂȂ����B

�����Ȃ����ł����Ď����̃x�X�g1��������Ȃ�A��͂�h�L�������^���[�́u�����m�@mabuni�v�������B�����̂��Ƃ���͂��܂�A���݂ɑ����l�X�Ȗ��Ɛ^���Ɍ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƒɊ�������ꂽ�B

���݂̖��Ƃ����u�m�[�E�A�U�[�E�����h�v�u�ǂ̊O���Ɠ����v���A�p���X�`�i�����w�ё����Ȃ���Ƃ̎v��������������ꂽ�B

�u���V�̐��v�͉f�掩�̂̏o���͗ǂ��Ȃ����]�����Ȃ����A�Δn�ۂɂ��Ē��ׂ邫�����������ꂽ�B

�u����̏������v�͌������_�ł͍��N��No.1���Ǝv�����B�ēƒ��ژb���o���Ă悩�����B����w����x�͂܂��ǂݓr���B

�h�L�������^���[�ȊO�ł͊��Ғʂ�̂��́A�ӊO�ɂ��S�䂩�ꂽ���́A���ꂼ��ƂĂ��y���߂��B

�����āu�g���C���C�g�E�E�H���A�[�Y�v�́A�܂����̃t�@���t�B�N�V�����̊y���݂������Ă��ꂽ�A�ō��ɔM���f�悾�����B

�f��u�������O��v

�L���E�����W��/�ē@�@2025�N

OttO�ɂĊӏ܁@2025�N12��22��

2024�N12��3���̊؍������߂̃j���[�X�ɂ͋������B�ꍑ�̑哝�̂��o�������߂Ȃ̂ŁA����Ȃ�̈Ӗ���������̂��낤�Ƃڂ���v���Ă����B�����j���[�X�ł��̌�̍���c������������ɉ���������p�A�����̍������R�c�s������p�����āA�����N�����Ă�̂������������̂�������Ȃ������B�؍��̏��m��Ȃ����������邪�A����̏o�������߂����琳�����͂��A�����Ӗ�������͂��A�Ɩ������ɖ��ᔻ�Ɏ����N�Z�����Ă����̂��낤�B

���lj����߂͖����ƂȂ�A�哝�̂͂��̌�e�N�����Ƃ��ꂽ�B���̉����߂͂����������������̂��낤�B���ꂪ�m�肽���Ă��̉f��������B

����O�͊��Ⴂ���Ă����̂����A�킽���͂��̉f��͉����߉��ł̐l�X�̍s�����L�^���A���̉����܂ł�ǂ������̂��Ǝv���Ă����B���������ł͂Ȃ����̋t�ŁA�����߂Ɏ���܂ł̋L�^�������B�哝�̂ɔᔻ�I�ȓƗ��n���f�B�A�u�j���[�X�Ŕj�v�ɑ��āA�哝�̂��s�������_�e���̓��X���L�^����Ă����̂��B���͎҂������ɕs���ȃj���[�X�𗬂����f�B�A��_���������ēO��I�ɒׂ����Ƃ��Ă����B����ɑR�������f�B�A�̓����̓��X�̋L�^�������B�ē̃L���E�����W���́u�j���[�X�Ŕj�v�̑�\��2025�N2���܂Ŗ��߂Ă����B

�u�n�܂��2023�N9��14���������v�ƌ����L�҂̌��t����A�f���͉ߋ��֔�ԁB�u�j���[�X�Ŕj�v�̎������ւ̋����{�������łȂ��A��l�̋L�҂̎�����@���Ƒ�{���ɖK���B�������O�ŋ����ɓ��낤�Ƃ��錟�@���A�ٌ�m�����܂ő҂�����ٔ�������ʁB����������ʂ̓j���[�X�ł����Ă������A���ƂȂ����@�����`�̂悤�Ɍ����Ă����B�ł����̉f��ő{�����鑤����̐g�ɂȂ��Č��邱�Ƃ��o�����B

�L�҂̎���A�܂��ߏ�̊m�F���Z�����Ԃł͂����Əo���Ȃ��B�ٌ�m�����Ă���ē�l�Ŋm�F���Ă��Ă����������Ƃ͂���B���Č��@���͑吨�ł���ė��ĉƒ����r�炵���B���ُ̈�ȏ��ł́A�ƂĂ��������Ȃ��B����m�F���đ{���ΏۂłȂ����i�܂ʼn������Ă��������Ƃ��킩��B

����̃L����\��ւ̋����{���̎��́A�Ȃ����o�[���̂悤�Ȗ_���������l�������B���ł��{�������ۂ����猺�ւ������J���邽�߂̗v���������炵���B���̐l�����͌��@�ł͂Ȃ����h���Ƃ��H�炵�����A�킴�킴���̂��߂����ɋ��o���ꂽ�̂��B���Ƃ��n���炵����������Њd�̂���Ȃ̂��낤�B���������ӂ��ɐ��_�I�ɑ����ǂ��l�߂Ă����̂��낤�B���`�̖������Ǝv���Ă������@���A���͎҂Ǝ��g�ނƕ��C�ł����������Ƃ�����̂��B���������哝�̂��C�����Ă���̂����瓖����O���B���낵���ɑ̂��k����B

���ʂ̐l�Ȃ炱��Ȏ��ɂ͂ƂĂ��ς����Ȃ��B�L�҂ł����u�����̓X�g���X�ɂ͋����Ǝv���Ă������A�������ɂ��������v�ƌ����Ă���B

���������͑��̓j���[�X�Ŕj���u�t�F�C�N�j���[�X�𗬂��ߐl�v�ł��邩�̂悤�Ȉ�ۑ�����X�I�ɂ��Ă���B�L�҂̈�l���A�u���Ԃł̈��]�����܂�ɐ����̂ŁA�����������玩���������Ԉ���Ă����Ȃ����Ǝv���Ă��܂������������v�ƌ����Ă������A���܂�Ђǂ��ɂ������ƁA���m�Ȕ��f���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤�B���{�ł��s�m���ȏ��ɂ��o�b�V���O�̂Ђǂ��ɑς����Ȃ��ߌ����������N���Ă���B

�L�҂����͒e���ɋ����������������B�u�j���[�X�Ŕj�v�͕̓Ɨ������m�ۂ��邽�߁A��ƍL�����Ƃ炸�s������̎x���ʼn^�c����Ă���Ƃ����B�����炱�������������o����̂��B

���@�ɏo�������L����\��҂��\���Ă������̃��f�B�A���u���ǂ�Ȃ��C�����ł����H�v�ƃC���^�r���[����p�ɂ͕��ꂽ�B

���Ȃ������̒��Ԃł���?���������ɂ����~�肩�����Ă��邩������Ȃ����Ȃ̂ɁA����ۋC�ɕ����Ă�́H���������͐��`�Łu�j���[�X�Ŕj�v�̓t�F�C�N�j���[�X�𗬂��������f�B�A������A�����̌��������ߍ���ł���́H

����ɑ����\�̌��t���ɗ����B

�u�������ĉ������B�{�������ɗ��ׂ��Ȃ̂͒N�Ȃ�ł����H�������L�҂͌��͎҂̏����ۓۂ݂ɂ��ė����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������͓����L�҂ł��B��������Ɋ撣��܂��傤�v(������ƋL�����B���Ȃ̂ŁA�p���t���b�g���Q�l�ɂ����B���m�ɂ����������킯�ł͂Ȃ�)

�؍����f�B�A�����{�̃��f�B�A�Ɠ������A���{�̔��\�����̂܂ܗ��������ȂƎv�����B����ł��؍��ɂ͂���ȋC���̂���W���[�i���X�g������̂��B���{�͂ǂ����B���������W���[�i���X�g����Ă�y�낪���邾�낤���B���W����C�����ɂȂ�B

�p���t���b�g�ɂ��ƁA���̉f��̌���́u�����{���[�����̎n�܂�v���Ƃ����B�f��̓��e�͂܂��ɂ��̒ʂ肾�����B

�I����Ă݂���N���w�����A�Ƃ������Ƃ����ǁA���H���������������������B��N��ʂ̃`�[�����Ƒ������Ⴄ�Ƌ����������̂����ǁA���N�͂����܂łł͂Ȃ��āA�W���W�������t�]�\���H����͖����ł��ǂ��܂Ŕ���邩�H�Ƃ������Ҋ����������B������͂�w�͋��������B���H���H�����ƁA�S�ĐV�L�^�ł̊��S�D���Ȃ��當��̂��悤���Ȃ��B

���{�@�����ĕ��H�͑��V�L�^����������A�ւ��Ă�����B2�ʂł̃S�[���Ȃ̂ɂ����Ɗ��ł����̂ɁB�D���_���Ă�����c�O���낤���ǁA�I�肽�����]���ĘJ����Ă����悤�B�Z�̕�Z�Ȃ̂ł��������ꂵ�ĉ������Ă����B���N�撣���ĂˁB

���N�͔����̈�ăX�^�[�g�ȍ~�͌J��グ�Ȃ����ȂƎv���Ă�����A�Ō��9�悩��10��ւ̈����p����2�Z���J��グ�ɂȂ���������B��������1��Ԃ����A2�����炢�������Ă���Ă���������Ȃ��B�̂Ɣ�ׂđS�`�[��������I��鎞�Ԃ��Z���Ȃ��Ă���̂�����A�^�c��̎x��͂Ȃ����낤�ɁB

�V�[�h�������͍��N�͂�₱���������B��ăX�^�[�g�g�̒鋞���ǂ������Ă��āA�������̏��ʂł͒ǂ������ăV�[�h�����Ȃ̂ɁA���ۂ͂܂�11�ʈȉ��ŁA�S�[���̎��_�ł��Ȃ��Ȃ��m�菇�ʂ��o�Ȃ��B�ł��ʉߒn�_�ł�10�ʂƂ̃^�C������2�b�������̂ŁA����͔�������Ȃ����Ǝv���Ȃ��猋�ʂ�҂��Ă����B�����ł��^�C���̌v�Z���͐��m�Ȃ��ƌ����Ȃ��č������낤�ȁB�m�菇�ʂ��o�����͂ق��Ƃ����B�S�[���̎��͂܂���Ԋ炪�����Ȃ��������ǁA�ǂ������ˁB11�ʂ̃`�[���͉��������낤���ǁA���N�撣���ĉ������B

�Ȃ������Ȃ���A���Ǎ��N���y����ł��܂����B�����������e���r�ƃ��W�I�����ł̎����͗��N�������Ă�������B

�f��u�ǂ̊O���Ɠ����@�p���X�`�i�E�C�X���G����ދL�v

���ד�/�ē@2025�N

OttO�ɂĊӏ� 2025�N11��14��

�����W���[�i���X�g�̐��ד����A2024�N7����{����8����{�܂ł̖�1�����ԁA�p���X�`�i�ƃC�X���G������ނ����L�^�f��B

�������̂́u�ǁv���K�U�����Ă���ǂ̂��Ƃł͂Ȃ��A�����_���쐼�ݒn��ɒz����Ă���u�ǁv���������ƁB�K�U���ǂɂ�蕕������Ă��邱�Ƃ͒m���Ă������A�܂������ݒn��ɂ��������Ȃ�Ēm��Ȃ������B�{���Ɏ����͉����m��Ȃ������A�m�낤�Ƃ��Ă��Ȃ������̂��ƒp���������B������ĕ��ʂɈ�@����Ȃ��̂��H�K�U�̕����ɂ��Ă��Ȃ����E�͖ق��Č��Ă���̂��H

�����_���쐼�ݒn��ƃC�X���G���f����700�L���̕ǁB�^�C�g���́u�O���Ɠ����v�Ƃ͂��������ǂ���̂��Ƃ��^�₾�������A�p���X�`�i���O���A�C�X���G�����������Ƃ����B�ǂ�z�������̃C�X���G�����猩������Ȃ̂��낤�B��ނ��C�X���G�������炵������Ȃ��̂�����A���������Ăѕ��ɂȂ�͓̂��R�Ȃ̂��낤���ǁA�Ȃ������������B

���ݒn��̓s�s�փu�����ł̓��X�N�ƃV�i�S�[�N���אڂ��Ă����B���Ƃ��Ƃ��̃p���X�`�i�̓��_�����L���X�g���C�X�������̐��n�ł���B�����猳�X�͂����Ƌ������ĕ�炵�Ă����͂��Ȃ̂��B�ǂ����Ă��̋������������Ȃ������̂��B�V�I�j�X�g���������̒n��Ɛ肵�悤�Ƃ�������B�����Ă���𐢊E���ʼn߂��㉟����������B���̔ߌ��͂킽�������݂�ȂɐӔC������B

���̌�ē͐��݂̒n��̃}�T�[�t�F���E���b�^�ɓ���B�f��u�m�[�E�A�U�[�E�����h�v�̕��䂾�B���̎B�e�̎��͂܂��f��͌��J����Ă��Ȃ������Ƃ����B�����Ō������i�́u�m�[�E�A�U�[�E�����h�v�Ɠ����������B���s�s�ɉƂ�j��A�ƒ{��D���A�\�s���ꍓ������킳���B�����Ă����ł���˂���A�w�Z�����B�Ȃ��w�Z���̂��A����͋��炪������炾�A�ƌ��j���̌��t���������B�q�ǂ����������]���������D����낤�Ƃ����A�C�X���G�����̎c��������������B���x���Ƃ���A�Č�����ׂ̓���܂œP������A�S���܂ꂻ���ɂȂ�B���ꂪ�_���Ȃ̂��낤�B����ł������ɂ��̒n�Ő����Ă���������l�X�͉��x�������オ��B�Ƃ��j�ꂽ�̂ŁA���A�Z���ŕ�炷�l������B�u���̉ƂȂ��Ȃ���v�ƏΊ�Řb���B�����čR�c�͍��@�I�ɍٔ����ɑi����B�������C�X���G���̍ٔ����A�@���Ȃ̂Ńp���X�`�i���ɏ����ڂ͂Ȃ��B

����ŕǂ̓����A�C�X���G�����̎�ނ�����̂��A�u�m�[�E�A�U�[�E�����h�v�Ƃ̈Ⴂ�ŁA���������̉f��̑傫�Ȑ��ʁB�C�X���G���̓Ɨ��n���f�B�A�̐ӔC�҂����u���E�����C�X���G�����K�U�ʼn������Ă��邩�m���Ă���̂ɁA���̃C�X���G�������͒m��Ȃ��v�̌��t�ɋ����B�C�X���G���̃��f�B�A�ł̓n�}�X�̍U���A�C�X���G�����m�̎��A�l���̃j���[�X�������M����Ȃ��Ƃ����B�������K�U�ɑ��čU�����Ă��邱�Ƃ͕���Ȃ��B�m�낤�Ǝv���K�U�̎S��͂�����ł��m�邱�Ƃ��o����̂ɁA�������������Q�҂ł��鎖�͊����Ēm�낤�Ƃ��Ȃ��B����̓C�X���G���Ɍ���Ȃ��B�l�͎����̕s�s���Ȃ��Ƃ͒m�肽���Ȃ����̂��B

����ł��Ⴂ����ł͐^����m��A���������ۂ���҂�����B�����ɂق̂��Ȋ�]��������B�܂��C�X���G����NGO�ɂ�鉇������������A���������l����������̂��Ə����ق��Ƃ���B�������̓����������S�̂̂��̂ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂��h���B�������ۂ̎�҂�l�|����l������B�����Ƃ����Ƒ����̐l�X�ɍL�܂�Ȃ���A���ǂ͏����Ȓ�R�ŏI����Ă��܂��A�ň��ׂ���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ɂ��Ȃ�B

��ނ���Ώۂ��d�Ȃ镔�������邪�A�Ⴄ����������A�������u�m�[�E�A�U�[�E�����h�v��菭����]������悤�Ɋ�������B���������Ăق����Ƃ����ē̎v���͓`����Ă��邯��ǁA�������ƔߎS�ȏɂȂ��Ă��邱�Ƃ��v���ƁA���͊��ɉՂ܂�Ă��܂��B

�A���r�A�ꂪ�o����ē�����A�ʖ����������̌��t�Ō�荇����ނł������Ƃ��A�f��ɐ����͂�^���Ă���B

�����̂͂����Ԃ�O�̂��ƂŁA�Ռ����傫���Ċ��z���܂Ƃ߂��Ȃ��܂��Ԃ������Ă��܂����B���̂�������L��������Ă��āA�v���̋������������Ȃ��Ă��Ă��܂��B�Ƃ肠�����������邱�Ƃ����͎c���Ă������Ǝv�����B

����[��6�����A�����u�����������v�ƌ����̂ŁA�O�ɏo�Ă݂��B���̏o��16�F16�Ȃ̂ŁA�܂������Ȃ����ȂƎv�������ǁA�����̂����肪���邢�̂ŏ������_�����炵����A���X�ƋP�������������B�܂�Ń��C�g�����Ă��邩�Ǝv���قǁAῂ����قǂ̖��邳�������B���N���߂Ă̖����B�~�͊O�C���₽���A����ɐ���̐������A���i���P���������Ă���悤�������B

WOWOW�����̘^�掋��

����{�͖��ǂʼnf��ł����ȑO���Ă����B�ʔ��������̂ŁA�ǂ��~���[�W�J��������̂��Ƌ����͂������B

�f��Ŗ������Ă����̂ŁA����Ƃ̈Ⴂ�Ɍ˘f�����ӏ܂ɂȂ����B����͌����ǂ�ł���̂ق����ǂ������̂�������Ȃ��B

�~���[�W�J���ł̎���͍ŏ�����Y�䌒���������˂ŁA�I�[�v�j���O�Ŕނ̐S���\���i���o�[���h��ɌJ��L�����A�����ł܂��T���Ă��܂����B�f��ł̗��}(����������)�Ƒ�S(�E�c���F)�̏o�����A�v�w�ƂȂ艸�₩�ōK���ȉƑ��̐�����`�����V�[�����ƂĂ��D���������̂ŁA���̐�捂��ɔ�ׂĂ��܂�ɂ����₩�������̂��B���̍K�����ˑR����āA���ꂩ���˂����}�̑��k���鋌�m�ٌ̕�m�Ƃ��ēo�ꂷ��B�����܂ł��킽���͑�S�̉ߋ�������̎厲���Ǝv���Ă������A���̕����ɐ[���䂫����ꂽ����A��˂����C���ɂȂ鎖�Ɍ˘f���Ă��܂����̂��B

�m���ɑ�S�𖼏���Ă�������j�uX�v��ǂ���˂��A��������������l���ł͂���̂��낤�B�f��ł����ꂪ�i�ޒ��ŁA��ˎ��g���Ƒ��̒��ŕ����Ă��āA���S�n�����v�������Ă��邱�Ƃ���������ɂȂ��Ă���B�f��ƈႢ�~���[�W�J���ł́A��˂̍Ȃ͌��C�ɕv�Ƃ̌��Ԃ߂悤�Ɠw�͂��Ă���̂ɁA��˂̂ق�����������ۂ��Ă�悤�Ɍ�����B������Ȃ�˂̕��Ƀ��J���Ă��܂��B����Ȃ̂Ƀ��X�g�́A�₽�疾�邢�\��Ɛ��̏�˂��A�Ȃɓd�b�����ʂŏI���̂��B�Ȃ��Ȃ��B�f��̃��X�g�̕����D�����B

��˂̏o��(�ݓ��Ō����̎��Ȃ̗��e�̗v�]�ŋA������)�Ɓu�w�C�g�X�s�[�`�v�Ƃ������t���₽��Əo�ė���̂��A�����G�Ɋ������B����͂����ƐT�d�Ɏ��グ��ׂ����ł͂Ȃ����Ǝv�����B����ɂ���č��̎Љ�̖����オ�点�Ă���̂��낤���B�Љ���Ƃ��Ă͌ːЂ̔����ƁA�ƍߎ҉Ƒ��̐����h�����`���Ă���̂ŁA�����炪���C���ŗǂ������̂ɁB

�uX�v���{�N�V���O�W���ŁA���̊Ԃ̂������������ꏊ�����Ă����A������̂Ă˂Ȃ�Ȃ��Ƌꂵ�ގp�A���̃V�[����1�ԐS�Ɏc�����B�U��̐l�����˂Ȃ�Ȃ������uX�v�����A���}�Əo��K���ȓ��X���߂��������Ƃ́A�ނɂƂ��ėǂ������Ǝv���B

�킽���͐Â��ȁu����j�v���D���������̂��B��������₩�ȃ~���[�W�J���i���o�[�ɂȂ�ƁA������Ƌ��۔������o�Ă��܂��B�ł������̂������������������A���҂̃p�t�H�[�}���X�͗ǂ������B

���Ɏ����j���M�c�߂��݂͑f���炵�������B�����j�͂��������ːЃu���[�J�[�ƁA�{�N�V���O�W���̉�Ƃ����܂�ňႤ�����A�����ɉ��������Ă������A�M�c�߂��݂͈��|�I�ɉ̂���肢�B��l�Ƃ����݊����Q�ŁA�o�ė��邾���ł��̏������������Ă��܂��B

�������Y�䌒���͑��ς�炸���Z����肢���A���r�O���A�\�j���A�m�O���ށA�㌴�����A����ƁA�Ǝ��͎ґ����������B

�f��łƂ̈�a���͌����ǂ߂Ώ����͉�������邩������Ȃ��B�ނ��낱�̃~���[�W�J���̂ق�������ɋ߂��̂�������Ȃ��B�����~���[�W�J���ɂ���ɂ͑�ނ͓�߂����悤�ȋC������B���҂��ǂ����������ɁA�ɂ����ȂƎv�����B