昨夜雪が降って思ったより積もった。朝1階のシャッターを開ける時、和室は何とか開けられたが、リビングの方は凍ってて開けられなかった。以前の雨戸は2階のベランダが庇になっていたのでそんな事はなかったのだが、リフォームでベランダ分1階の部屋を増築したので庇が無くなってしまった。そしてウッドデッキも作ったので、雪が降るとシャッターが埋もれてしまい開けられなくなる懸念があった。埋もれはしなかったが、サッシの部分とシャッターの底部が凍ってくっついてしまった。戸袋のある雨戸から最近の家はシャッターになったけど(うちもリフォームでそうなった)、巻き上げるシャッターだとこういうことが起こるのか。これくらいの雪なのでまだ開けられたけど、大雪になったらしばらく閉じこめられるかもしれない。

1月2日例年通り箱根駅伝を見る。と言ってもテレビ放送の「感動!盛り上げ」演出がうるさくて、昨年は音声を消してラジオ放送を聴いていた。今年も同じようにテレビの音声を消しその代わり字幕を出して、ラジオをつけた。ところがラジオの音割れが耳障りなので、ラジオは「らじるらじる」で聴いた。ただしこれだとクリアに聴こえるが、配信のためリアルタイムより1分近く遅れる。だから音声と映像にタイムラグが生じるが、まあ画面上で字幕も出るし(これも映像より少し遅れるが)状況把握には問題ない。テレビ放送の煩さのストレスよりよほどマシなのだ。

以前はその演出に乗せられ、競技中ずっと興奮して見ていたけど、それはそれで楽しかったけど、最近はそれにも疲れてもっと静かに楽しみたくなっている。以前はテレビの前から離れられなかったけど、今は見ながら聴きながら家事もして、ほどほどに楽しんでいる。

それでも、興奮する展開にはやはり熱くなった。なんといっても5区、1区の時点でこれは逆転は無理じゃないかと思っていたけど、青学大が大逆転した。さすがにその瞬間は無音のテレビの前で娘と叫び声を上げた。その前の追いつきそうな時に解説の渡辺康幸さんの言葉が字幕で出て、「黒田くんは乗り物にでも乗ってるんじゃないですか」に笑い転げた。これは生の言葉で聞きたかったな。夜のダイジェストで見ようかな。

渡辺康幸さんといえば箱根駅伝時代素晴らしい選手で、世界に打って出るだろうと期待していたが、怪我だったか結果は残せなかった。箱根駅伝でどんなにいい成績でも、世界は遠いのだなあと感じた。学生時代の一瞬のきらめきかもしれないと思うと、複雑な気持ちになる。テレビであんなにプライバシーを取り上げて、大々的に盛り上げる風潮は、本当に選手のためになっているのかと疑問に感じる。

それに乗せられ、わたしも選手の個人情報をおもしろくおかしく消費している面もあるのだから、同罪ではあるのだけれど。あんまりはしゃぎすぎないようにしないとなあ、と自戒をこめて思う。

大晦日は7時のニュースの後はテレビを消していたので、「紅白」も「ゆく年くる年」も見なかった。ただやはり少し浮かれていたのか、いつもなら0時前には寝ているのに、布団には入っていたけど寝られず、結局0時過ぎてしまったので、干支の張子だけ巳から午に交換した。

朝は息子がいつも通りの出勤だったので、5時に起き寝不足で眠い。

いつも通り簡単な朝食を済ませて、今日は掃除はせずに洗濯だけした。

後は生協の家計簿からPCに転記して、昨年の家計簿の集計表を印刷した。昨日中にすればよかったのだけど、年を越してしまった。

見る気のなかった「紅白」だけど、NHK➕で気になるところだけ見た。稲葉さんと布施明が目当てだったけど、ついつい見たのがハンバートハンバートと高橋真梨子と石川さゆり。どれも好きな歌だったから。

1番見たかった布施明は、まだこんなに歌えるんだという思いと懐かしさでいっぱいだった。60年かあ。彼のデビュー時から知ってるし、友人がファンで、一度付き合いでコンサートにも行った事がある。自虐ネタの喋りはあまり好きではなかったけど、歌は上手かった。わたしが日本語で聴いた初めての「MY WAY」が彼の歌唱だったので、日本人では彼の「MY WAY」が1番印象に残っている。78歳、これからも出来るだけ長く歌い続けて下さい。

お昼に娘が作ってくれたお雑煮を食べて、少し横になっていたら、すぐ夕方になってしまった。静かなのんびりした元日だった。

とうとう今年最後の日。昨日出来なかった防草シート貼りを娘と協力してやった。ほとんど娘がやってわたしは手伝うだけだったが、けっこう疲れた。一部分やり残した場所もあるけど、これは木の切り株が複数あり、形状が坂になっている地形なので貼り方が難しい。来年に回すことにする。とりあえず年内に大部分終わらせたのでよかった。その後は庭の花壇の草取りをざっとやって午前中は終わり。

午後はスーパーへ買い出しに行く。年中無休の店だけど、最近は元日は休みになった。今日は午後9時までで、新年は2日の10時から。昔は三ヶ日はどの店も閉まってたのだから、2日からの営業でも充分だ。どうせ2日には開いてるのだからそれほど買う必要もないのだけど、やっぱりなんかあれこれ買ってしまう。

買い物の後は少し休んでいつもの掃除。今日はまず防草シート貼りをやったので、後回しに なってしまった。大掃除はしなくても通常の掃除はしなければならない。人は特別な活動していなくても、ただ生活しているだけでも、どうしてこんなにほこりがたまるのだろう。特に冬は衣服のせいか、綿埃が夏より多い。

夕方布団に転がっていたらすぐ7時になってしまった。いつもより夕食が遅くなったが、一応年越しうどんを食べた。いつもより早く帰ってきた息子も食べられたのでよかった。

新年にはタオル類とスリッパを新しいものに替える。干支の張子も巳から午に交代する。0時までは起きていられないだろうから、明日の朝になるかな。

午前中に掃除を終えて今年最後のリハビリに出かけた。最後なので混んでるかと思っていたけど、すぐに呼ばれた。終了後会計へ。

ところが「本日は休日加算がありまして、通常より高くなっています」と言われて驚いた。は?今日は休診日なの?先週年末年始のお休みを聞いたら「整形外科は休診だけどリハビリはやってます」と言われたので今日来たんだけど? リハビリは整形外科の一部なので、本来は休診だけどリハビリだけは特別にやっているってことだったの?加算があるなら昨日来れば良かったなあ。

帰宅後ネットで病院のHPを見たら、予定表には休診日は12/31〜1/4で、12/30は小児科だけ診察します、とある。う〜んこれだと小児科しかやってなくてリハビリも休みに見える。だから休日加算かあ。受付の人は親切で、12/30もリハビリはやってますよ、と教えてくれたんだろうけど、休日加算のことも教えてほしかった。

年末の大掃除は年々やらなくなっている。寒いし体調も今一つだし、と言い訳しながら今年もぐずぐず過ごしている。

今日は物干し竿を拭いているうちにサッシの汚れが目につき、ついでに拭いていたら今度は窓ガラスの汚れが目に入り、思い切って窓ガラスを拭き始めてしまった。そうなってくるとカーテンも汚れているよなあと思い、娘を呼んでカーテンを外してもらった。わたしの身長だと外すのも付けるのも一苦労なので。ついでに洗濯も頼んだ。二人で手分けしたので、午前中には窓ガラス拭きとカーテン洗いが済んだ。大掃除は特にしなくていいと思っていたけど、綺麗になった窓とカーテンはやっぱり気持ちいい。部屋も明るくなった気がする。

本格的な大掃除ではないけど(まだまだ手付かずの場所がたくさんある)先日玄関もすませたし、今年は頑張ったほうだろう。

明日は整形外科に行く予定で、その後公園の境目に防草シートを張りたいけど、出来るかな。なるべく今年中にすませておきたい。

二次創作やコミケというものを知ったのはいつの頃だったか。世の中には絵の上手な人がたくさんいるんだな、と感心していた。最近はwebで見ることが出来るので、チラチラ眺めて楽しんでいた。

この夏はゴスレ(ゴースト&レディ)とトワウォ(トワイライト・ウォリアーズ)のファンフィクがTwitter(現在のX わたし自身はもうほとんどつぶやいていないが、情報収集に使っている)のタイムラインにたくさん流れてきた。それだけファンが多いからだろう。いろいろ眺めて楽しんでいたら、そのせいでますますたくさん流れてくるようになった。最初はゴスレが優勢だったのだが、だんだんトワウォが増えてきて、とうとうリストを作って毎日眺めるようになった。

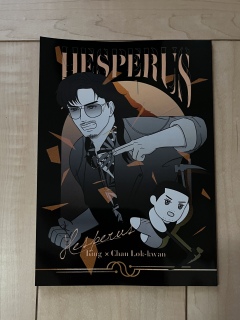

そして何がどうしてトチ狂ったのか、生まれて初めて二次創作本を買ってしまった。webの連載で気になっていた作品で、完結した時に最初から通して読んで、それで満足していたはずだった。それが薄い本になり通販で手に入ると知り、ちょっと悩んでいたら娘が「もう買っちゃえば?」と背中を押してくれた。

『HESPERUS』(へスペロス)ーそんなタイトルだったのか、と驚いた。てっきり『ぬい洛軍と王九』だと思っていた。

この作品に心惹かれたのは、洛軍が”ぬい“ぬいぐるみだったことだ。何だよそれ?ですよね。でも“ぬい”なんだよ、洛軍がさ。わけわからんけど、ぬいなの。二次創作的に言うと洛王?王洛?なんだろうけど、洛軍がぬいなのでなんというかなんともいえないおかしみがあって、ただ可愛いだけじゃない味わい深さがある。まあただの言い訳ですが。

そしてここが1番いいなと思ったのが、映画本編にちゃんとつながっていること。本編は黒社会ノワールものなので、この作品も洛軍がぬいのくせに、けっこうシリアスな展開になっている。本編では狂犬のような王九だが、Blu-rayで見て、大ボスの扱い方が少し違っていたら、王九の生き方も違っていたろうと思うと、哀れにすら思った。その王九と洛軍の絆が、不穏さを滲ませながら深まっていく。本編でもこんな展開があり得たかもしれないと思うと、切なくなった。ラストで九龍城砦へ向かう洛軍の後姿と、それを見送り高笑いする王九。ラストのコマが、洛軍が城砦に入った報告を受ける信一。うわーここで映画本編に繋がるのか〜完璧だ〜!見事な前日譚ではないですか。

昨日、作者の方がXにおまけとして、洛軍が城砦に入ってからの日々をアップしてくれた。これまた素晴らしいエピソード。居場所が出来た洛軍が屋上で香港の街を見下ろし、王九もまた城砦を見上げる。互いに見えない相手と対峙するラスト。城砦とその上に輝く星を眺める王九の後姿は、薄い本の裏表紙と一緒だった。二人が再びあいまみえるのは盂蘭盆会の最終決戦。その日が来なければいいとさえ思ってしまうよ。

大掃除する体力も気力もないけど、せめて玄関だけはちょっとは綺麗にしておこうと、スス払いならぬクモの巣払いをした。

クモは見かけてもなるべく殺生しないようにしていたら、居心地いいらしくて、気がついたらクモの巣が玄関のあちこちに張られていた。夏ごろからせっせと払っていたけど、またすぐ張られる。イタチごっこだ。寒くなってクモも活動量が減ったのか、最近はそんなに目立たなくなった。でも普段の掃除ではどうしても上の方が残ってしまう。突っ張り棒の先にお掃除シートを巻いた自作の道具で払うのだが、手を伸ばして届く範囲しか出来ないので、わたしの身長だとどうしても上の方は手が届かず残ってしまう。今日は思い切って脚立に乗って、ようやくしつこく残っていた巣を払ってさっぱりした。本当は脚立を使う時は一人では危ないのだが、1番上に乗らないのでまあ大丈夫だろうと決行した。でも年齢を考えたらもう娘に任せるべきだろうな。来年からはお願いしよう。

昨夜は久しぶりに湯たんぽを用意した。夕方の足が攣ったので、足を冷やさないようにと。効果あってか足は攣らなかった。今使ってる湯たんぽはプラスチックだけど、昔は銀色の金属製だった。小さい頃は湯たんぽの次にアンカを使うようになったから、その思い出の方が強い。豆炭アンカというものだった。その後は電気アンカを使っていたから、考えてみると、湯たんぽをまた使うようになったのは、比較的最近のことだ。

そういえばネパールでは、湯たんぽがゴム製の、まんま水枕だったのに驚いた。なるほど湯たんぽなくても水枕があれば代用出来るな、とちょっと賢くなった気がした。

雨の後だし曇ってるから草取りにはいい気候だと、思い切って公園との境目の草取りをした。これが今年最後の草取り、そしてできればもう最後の草取りになってほしい。この部分は自宅敷地外なのだけど、公園の柵がうちの敷石の少し外側にあるため、それが邪魔して公園側からは草取りができない作りになっている。自治会の掃除の時もこの部分だけは手付かずなので、仕方なくわたしが時々やっている。

自治会の負担を減らすため公園の一部に防草シートを敷くことになったが、この部分だけは残ってしまい、会長さんから「ここはお宅で何とかして」と言われてしまった。これまでも会長さんはいろいろ便宜を図ってくれていたので、これ以上要望は言えない。仕方ないので自分で防草シートを敷くことにした。雑草の少ない今のうちに敷いてしまおうと思い、その前に最後のつもりで草を抜いた。しかし結構根が張っていて抜くのに苦労した。土もデコボコなのでシート敷く前にもう少し平らにならさないといけない。思ったより進まない作業に、疲れから「もう嫌だ〜」と叫びたくなった。ちょっと泣きべそかきながらようやく終えた。本当はこの後花壇の草取りしたかったけど、もうこれ以上は無理だった。

昼食の後布団に転がっていたら、急に足が攣ってきた。攣る時はたいていふくらはぎなのだけど、今回は足首で娘にマッサージしてもらい何とかおさまったけど、すごく痛かった。ずっとしゃがんで足を折り曲げて作業していたからか。腰も痛いし花壇の草取りはまた今度。もしかしたら来年になるかもしれない。