『ねっこぼっこ』旧訳と新訳

『ねっこぼっこ』

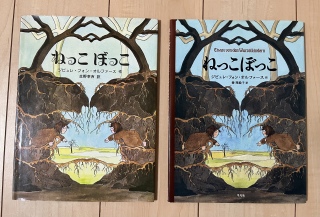

ジュビレ・フォン・オルファース/作

写真左 生野幸吉/訳 1982年 福武書店

写真右 秦理絵子/訳 2005年 平凡社

2冊とも古本サイトで購入。

原題の「根の子ども」を「ねっこぼっこ」としたのは、旧訳の訳者生野さんが東北地方の方言の「ぼっこ」を当てたもの。とてもかわいい呼び方。

(「ぼっこ」で思い出したのが、絵本『ちいさな こだまぼっこ』(あまんきみこ/作 渡辺洋二/絵)。懐かしくて取り出してみたら、すごく汚れていた。それだけ何回も何回も読んだんだなあ。)

新訳旧訳にも違いがある。元々の色調なのか、経年による褪色なのか、旧訳の方が色が薄い。装丁も新訳の方は見返しに童話館版「根っこのこどもたち目をさます』の表紙に使われていた絵があったり、表題紙に可愛いねっこぼっこたちの絵があったり、色もあざやかできれい。

旧訳の方はタイトルの字体がくるんとしてて根っこみたいでおもしろい。

そしてテキストは、これはどちらも原文からの翻訳なので、リズミカルな詩のようだ。これは読むたびどちらもいいなあと決めかねている。生野訳は少し古いかな、でもそこがいい。。秦訳のほうはやさしくて読みやすい。童話館版で「スイレン」とあるのを「ひつじぐさ」としているのは、生野訳も秦訳も同じ。わたしはこの「ひつじぐさ」という言葉が雅で好きなのだ。

大きく違うのは「ねっこぼっこ」たちの地中での春の準備の部分。

生野訳では針仕事をするのはただの「ねっこぼっこ」で、次のページでは「ねっこぼっこの おとこのこ」と書いてある。

秦訳では「べつのおへやの ねっこぼっこ」と書いてある。

ここは娘が男女分けてない秦訳のほうがいい!と強調していた。

そして、ここは童話館版ではもっとはっきり「根っこの おんなのこたち」「根っこの おとこのこたち」と、男女分けて書いてある。英訳版でもそうなっているのかな?

絵を見るとそれぞれ服装が違う。針仕事の「ねっこぼっこ」は帽子はかぶらず服もくるぶしまであるワンピース、違うページの「ねっこぼっこ」は帽子をかぶりズボンをはいている。だから作者もここは女の子と男の子と分けて描いている。

原書でもこの部分は「Wurzelkind」と「Wurzeljungen」になっている。「kind」は子ども「jungen 」は男の子という意味なので、やはりここは男の子と訳して間違いではない。(娘は、kind のほうも前置されてる語の格変化で女性系になってるのかもしれないが、ぜんぜんわからんと唸っている)

童話館版は英語版からの翻訳だけれど、ちょっとわからないのが、オルファース「絵」、フィッシュ「文」、石井桃子「訳・編」となっているところ。元々オルファースが文も付けてるのに、なぜオルファースは「絵」だけで、「文」は他の人なのか?ちょっと調べてみた。

ドイツ語の原文だと、韻を踏んでいてこれは完全に詩の形だ。これを英訳する時に散文にしたと、英語のレビュー投稿サイトらしきもので読んだ。(ただしこれは出版社公式の情報ではない)

https://www.goodreads.com/book/show/4072058-when-the-root-children-wake-up

これを読んでなるほどと思った。元のオルファースの詩を元にしてフィッシュが文を書いた、つまり「リライト」「再話」と考えればいいのか。

なぜオルファースの詩のままで英語に翻訳しなかったのか疑問だけど、詩よりも散文の方が子どもに受け入れやすいと考えられたのかも。たしかに童話館版はより物語風で説明的になっている。わかりやすい反面、やはり詩のままで残してほしかったなという気持ちがある。

思いがけず調べものが続いたが、一つの絵本から世界が広がるのはとても楽しかった。

ジュビレ・フォン・オルファース/作

写真左 生野幸吉/訳 1982年 福武書店

写真右 秦理絵子/訳 2005年 平凡社

2冊とも古本サイトで購入。

原題の「根の子ども」を「ねっこぼっこ」としたのは、旧訳の訳者生野さんが東北地方の方言の「ぼっこ」を当てたもの。とてもかわいい呼び方。

(「ぼっこ」で思い出したのが、絵本『ちいさな こだまぼっこ』(あまんきみこ/作 渡辺洋二/絵)。懐かしくて取り出してみたら、すごく汚れていた。それだけ何回も何回も読んだんだなあ。)

新訳旧訳にも違いがある。元々の色調なのか、経年による褪色なのか、旧訳の方が色が薄い。装丁も新訳の方は見返しに童話館版「根っこのこどもたち目をさます』の表紙に使われていた絵があったり、表題紙に可愛いねっこぼっこたちの絵があったり、色もあざやかできれい。

旧訳の方はタイトルの字体がくるんとしてて根っこみたいでおもしろい。

そしてテキストは、これはどちらも原文からの翻訳なので、リズミカルな詩のようだ。これは読むたびどちらもいいなあと決めかねている。生野訳は少し古いかな、でもそこがいい。。秦訳のほうはやさしくて読みやすい。童話館版で「スイレン」とあるのを「ひつじぐさ」としているのは、生野訳も秦訳も同じ。わたしはこの「ひつじぐさ」という言葉が雅で好きなのだ。

大きく違うのは「ねっこぼっこ」たちの地中での春の準備の部分。

生野訳では針仕事をするのはただの「ねっこぼっこ」で、次のページでは「ねっこぼっこの おとこのこ」と書いてある。

秦訳では「べつのおへやの ねっこぼっこ」と書いてある。

ここは娘が男女分けてない秦訳のほうがいい!と強調していた。

そして、ここは童話館版ではもっとはっきり「根っこの おんなのこたち」「根っこの おとこのこたち」と、男女分けて書いてある。英訳版でもそうなっているのかな?

絵を見るとそれぞれ服装が違う。針仕事の「ねっこぼっこ」は帽子はかぶらず服もくるぶしまであるワンピース、違うページの「ねっこぼっこ」は帽子をかぶりズボンをはいている。だから作者もここは女の子と男の子と分けて描いている。

原書でもこの部分は「Wurzelkind」と「Wurzeljungen」になっている。「kind」は子ども「jungen 」は男の子という意味なので、やはりここは男の子と訳して間違いではない。(娘は、kind のほうも前置されてる語の格変化で女性系になってるのかもしれないが、ぜんぜんわからんと唸っている)

童話館版は英語版からの翻訳だけれど、ちょっとわからないのが、オルファース「絵」、フィッシュ「文」、石井桃子「訳・編」となっているところ。元々オルファースが文も付けてるのに、なぜオルファースは「絵」だけで、「文」は他の人なのか?ちょっと調べてみた。

ドイツ語の原文だと、韻を踏んでいてこれは完全に詩の形だ。これを英訳する時に散文にしたと、英語のレビュー投稿サイトらしきもので読んだ。(ただしこれは出版社公式の情報ではない)

https://www.goodreads.com/book/show/4072058-when-the-root-children-wake-up

これを読んでなるほどと思った。元のオルファースの詩を元にしてフィッシュが文を書いた、つまり「リライト」「再話」と考えればいいのか。

なぜオルファースの詩のままで英語に翻訳しなかったのか疑問だけど、詩よりも散文の方が子どもに受け入れやすいと考えられたのかも。たしかに童話館版はより物語風で説明的になっている。わかりやすい反面、やはり詩のままで残してほしかったなという気持ちがある。

思いがけず調べものが続いたが、一つの絵本から世界が広がるのはとても楽しかった。

コメントを書く...

Comments