『あの子を自由にするために』

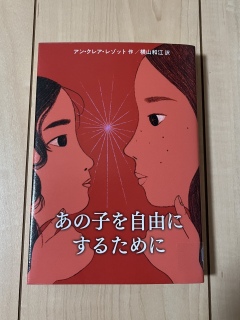

『あの子を自由にするために』アン・クレア・レゾット・著 横山和江・訳 岩波書店 2025年

『目で見ることばで話をさせて』の続編。前作から3年が過ぎメアリーは14歳になっていた。学校を卒業後、教師になる夢を持ちながら島での生活に追われ、自分の将来について悩んでいた。そんな時以前ボストンでの脱出に協力してくれたノラから手紙が来て、ノラの今勤めているお屋敷に閉じこめられている8歳の少女(どうも聾者らしい)に、手話を教えてほしいという依頼が来る。あの辛い経験から外の世界への恐怖がまだ抜けないメアリー。不安を抱えながらもボストン郊外のお屋敷へ赴く。

メアリーの出会った少女の様子はサリバン先生が出会った頃のヘレン・ケラーのよう(作者も参考にしたという)。ヘレンはまだ家族の愛があったけど、この少女ーベアトリスは親族から見捨てられ使用人任せにされ(屋敷に親族はいない)、まるで動物扱いだった。名門一家にとって障害児はそれだけで恥ずべき存在。知能も劣った言葉も話せない、世間から隠すべきもの。使用人は彼女を理解しようともせず、言いつけ通りただ閉じ込めているだけ。最初はメアリーに会わそうともせず、メアリーの努力をことごとく邪魔する。ベアトリスが暴れるのは、自分を理解しようとせず力で抑えつけられる扱いが続いたから。メアリーは強権的な執事の目を盗み、ノラや使用人の一部を味方につけ、ボストンで暮らしている親友ナンシーの助けも借りて、何とかベアトリスを逃そうとする。

メアリー自身が聾者のため使用人とのコミュニケーションも上手くいかないし、こっそりベアトリスに会いに行っても、執事が立てる物音に気づかないから、いつの間にか近づいてきた彼に何度も何度も邪魔されてしまう。メアリーが失敗するたびにハラハラした。ヘレンと真っ正面から徹底的にやり合って、関係を築いたサリバン先生のようにはいかない。

しかしこの時代本土の聾者の扱いの酷さに驚くと同時に、聾者と聴者が共に暮らし聾者のメアリーもちゃんと学校に行けた島のほうがより進歩的ではないかと思った。島の特殊性もあるのだろうが。

ボストンのナンシーがメアリーに紹介したのが合衆国二代目大統領ジョン・アダムス。この時はすでに元大統領だったけど、え、まだそんな時代なの?と驚いた。確かに前作でも19世紀初頭の話だったけど、感覚的にピンときてなかった。今から200年も前の話だったんだ。

前作でもそうだったけど、作者の詳しい解説もあり、メアリーの物語ではあるけれどアメリカの歴史の勉強にもなる、読み応えのある作品だった。

メアリーの努力が実りベアトリスは本来の居場所に帰る事ができた。メアリーも自分の将来への希望を持つことができた。続編もあるらしいので、翻訳されるのを楽しみに待ちたい。

『目で見ることばで話をさせて』の続編。前作から3年が過ぎメアリーは14歳になっていた。学校を卒業後、教師になる夢を持ちながら島での生活に追われ、自分の将来について悩んでいた。そんな時以前ボストンでの脱出に協力してくれたノラから手紙が来て、ノラの今勤めているお屋敷に閉じこめられている8歳の少女(どうも聾者らしい)に、手話を教えてほしいという依頼が来る。あの辛い経験から外の世界への恐怖がまだ抜けないメアリー。不安を抱えながらもボストン郊外のお屋敷へ赴く。

メアリーの出会った少女の様子はサリバン先生が出会った頃のヘレン・ケラーのよう(作者も参考にしたという)。ヘレンはまだ家族の愛があったけど、この少女ーベアトリスは親族から見捨てられ使用人任せにされ(屋敷に親族はいない)、まるで動物扱いだった。名門一家にとって障害児はそれだけで恥ずべき存在。知能も劣った言葉も話せない、世間から隠すべきもの。使用人は彼女を理解しようともせず、言いつけ通りただ閉じ込めているだけ。最初はメアリーに会わそうともせず、メアリーの努力をことごとく邪魔する。ベアトリスが暴れるのは、自分を理解しようとせず力で抑えつけられる扱いが続いたから。メアリーは強権的な執事の目を盗み、ノラや使用人の一部を味方につけ、ボストンで暮らしている親友ナンシーの助けも借りて、何とかベアトリスを逃そうとする。

メアリー自身が聾者のため使用人とのコミュニケーションも上手くいかないし、こっそりベアトリスに会いに行っても、執事が立てる物音に気づかないから、いつの間にか近づいてきた彼に何度も何度も邪魔されてしまう。メアリーが失敗するたびにハラハラした。ヘレンと真っ正面から徹底的にやり合って、関係を築いたサリバン先生のようにはいかない。

しかしこの時代本土の聾者の扱いの酷さに驚くと同時に、聾者と聴者が共に暮らし聾者のメアリーもちゃんと学校に行けた島のほうがより進歩的ではないかと思った。島の特殊性もあるのだろうが。

ボストンのナンシーがメアリーに紹介したのが合衆国二代目大統領ジョン・アダムス。この時はすでに元大統領だったけど、え、まだそんな時代なの?と驚いた。確かに前作でも19世紀初頭の話だったけど、感覚的にピンときてなかった。今から200年も前の話だったんだ。

前作でもそうだったけど、作者の詳しい解説もあり、メアリーの物語ではあるけれどアメリカの歴史の勉強にもなる、読み応えのある作品だった。

メアリーの努力が実りベアトリスは本来の居場所に帰る事ができた。メアリーも自分の将来への希望を持つことができた。続編もあるらしいので、翻訳されるのを楽しみに待ちたい。

コメントを書く...

Comments