『目で見ることばで話をさせて』

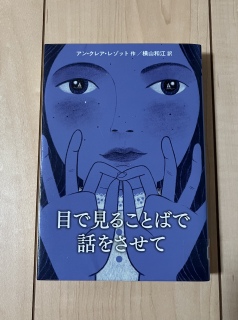

『目で見ることばで話をさせて』アン・クレア・レゾット・著 横山和江・訳 岩波書店 2022年

かつて誰もが手話で話していたマーサーズ・ヴィンヤード島。メアリーは父母兄と暮らしていたが、兄が事故で亡くなって以来母親との関係に悩んでいる。島に聾者が多い事を調査する為に若い学者がやって来て、島の住民や生活が掻き回され、メアリーの身に大変な事が起こる。

以前読んだが続編が出たので、この機会に再読。読んでて辛かった思いは変わらず。でも前回は、メアリーが学者アンドリューに「生きた標本」として本土に連れ去れてからの印象が強かったのだが、今回はその前からの母親との関係や平和だと思っていた島にも色々問題があった事にあらためて気づいた。

物語の時代は、マサチューセッツ州の奴隷制度廃止(1783年)から間もない19世紀初頭、島には聾者と聴者だけでなく、先住民も黒人も住んでいる。住民のルーツもイギリス系フランス系と多様だ。入植者と先住民との土地の権利をめぐる争いなどもある。メアリーの父親は偏見のない人物だが、母親や住民の中には偏見を持ち差別する人もいる。

父とメアリーは聾者母と兄は聴者。だからといって親の子どもたちに対する愛情に差があるわけではない。しかし母親は子どもを失った悲しみで余裕がなく、メアリーは兄の死に責任を感じそれを打ち明けられない苦しさがある。ふたりが話すにはきちんと向き合って、手話で話さなくてはならない。メアリーは話すために自分を見て欲しいと願うが、時として母親は悲しみにひたって俯いてしまいメアリーを見る事がない。どちらの気持ちもわかるからすれ違いが悲しい。

メアリーが聾者である事を特に意識する事なく普通に生活できていたことが、どれほど幸せな事だったことか気づくのはアンドリューに本土に連れ去られてからだ。だいたいこの男は調査と言いつつ持論の証明のために都合の良いことしかやらない。話を聞きに来ていながら、父親とは目も合わさず手話を通訳する母親しか見ようとしない。拉致してきたメアリーを閉じ込め手話を禁じ紙と鉛筆も与えない。彼の考えでは聾者は劣った人間で知性もないので、メアリーがそれに当てはまる「生きた標本」でなければならないのだ。世話をしてくれた家で、ようや自分の状況を訴えて脱出する。危機一髪の脱出、逃走にははらはらしたけれど、島に帰れて本当に良かった。母親との関係も改善され、不本意なことだったが外の世界を知ることで成長出来たことも事実だ。続編もあるというので、11歳のメアリーの今後が楽しみだ。

自身も聾者という著者の巻末の解説には情報がぎっしり。『みんなが手話で話した島』の紹介もあり、早く読まなくてはと思う。

また訳者あとがきにもたくさん情報があり、齋藤陽道『声めぐり』『異なり記念日』、丸山正樹『デフヴォイス』が参考になったとある。

さらに日本の宮窪町のことも書いてあり、この町の手話を参考にした丸山正樹「静かな男」(『慟哭は聴こえない』所収)を思い出した。

途中辛くてたまらなかったけれど、読んで良かった。多くの人に読んでもらいたい。

かつて誰もが手話で話していたマーサーズ・ヴィンヤード島。メアリーは父母兄と暮らしていたが、兄が事故で亡くなって以来母親との関係に悩んでいる。島に聾者が多い事を調査する為に若い学者がやって来て、島の住民や生活が掻き回され、メアリーの身に大変な事が起こる。

以前読んだが続編が出たので、この機会に再読。読んでて辛かった思いは変わらず。でも前回は、メアリーが学者アンドリューに「生きた標本」として本土に連れ去れてからの印象が強かったのだが、今回はその前からの母親との関係や平和だと思っていた島にも色々問題があった事にあらためて気づいた。

物語の時代は、マサチューセッツ州の奴隷制度廃止(1783年)から間もない19世紀初頭、島には聾者と聴者だけでなく、先住民も黒人も住んでいる。住民のルーツもイギリス系フランス系と多様だ。入植者と先住民との土地の権利をめぐる争いなどもある。メアリーの父親は偏見のない人物だが、母親や住民の中には偏見を持ち差別する人もいる。

父とメアリーは聾者母と兄は聴者。だからといって親の子どもたちに対する愛情に差があるわけではない。しかし母親は子どもを失った悲しみで余裕がなく、メアリーは兄の死に責任を感じそれを打ち明けられない苦しさがある。ふたりが話すにはきちんと向き合って、手話で話さなくてはならない。メアリーは話すために自分を見て欲しいと願うが、時として母親は悲しみにひたって俯いてしまいメアリーを見る事がない。どちらの気持ちもわかるからすれ違いが悲しい。

メアリーが聾者である事を特に意識する事なく普通に生活できていたことが、どれほど幸せな事だったことか気づくのはアンドリューに本土に連れ去られてからだ。だいたいこの男は調査と言いつつ持論の証明のために都合の良いことしかやらない。話を聞きに来ていながら、父親とは目も合わさず手話を通訳する母親しか見ようとしない。拉致してきたメアリーを閉じ込め手話を禁じ紙と鉛筆も与えない。彼の考えでは聾者は劣った人間で知性もないので、メアリーがそれに当てはまる「生きた標本」でなければならないのだ。世話をしてくれた家で、ようや自分の状況を訴えて脱出する。危機一髪の脱出、逃走にははらはらしたけれど、島に帰れて本当に良かった。母親との関係も改善され、不本意なことだったが外の世界を知ることで成長出来たことも事実だ。続編もあるというので、11歳のメアリーの今後が楽しみだ。

自身も聾者という著者の巻末の解説には情報がぎっしり。『みんなが手話で話した島』の紹介もあり、早く読まなくてはと思う。

また訳者あとがきにもたくさん情報があり、齋藤陽道『声めぐり』『異なり記念日』、丸山正樹『デフヴォイス』が参考になったとある。

さらに日本の宮窪町のことも書いてあり、この町の手話を参考にした丸山正樹「静かな男」(『慟哭は聴こえない』所収)を思い出した。

途中辛くてたまらなかったけれど、読んで良かった。多くの人に読んでもらいたい。

コメントを書く...

Comments