映画「君と私」

チョ・ヒョンチョル/監督 2022年 韓国

2/20 OttOにて鑑賞

2014年4月、女子高生セミとハウンと同級生たちのある1日の物語。

主演二人の演技はとても良かったし、女子高生たちの言動は本当にリアルで素晴らしい。ああ、高校生だなあと気恥ずかしさと懐かしさがまじり合い、そこは本当に見応えあった。それだけでよかったのだ。そんな眩しい日々は永遠ではない。二度と同じ日はかえらない。それは普遍的なこと。

最初に2014年4月16日のセウォル号の事故があった事が字幕に出る。そして修学旅行を明日に控える彼女たちの物語がはじまる。この設定があるため、この映画全体がどこか不穏で現実でないあやうさを抱えている。最初の違和感は鏡。なぜ教室に姿見ほどの大きな鏡があるのか。そしてその鏡の中で起き上がったセミの姿が映る。なので彼女の実在がもうこの時点で疑われた。その後も所々に挟まれる幻想的な映像に混乱させられる。女子高生たちの生態はリアルなのに、時折現実味がなくて、その行ったり来たりが思わせぶりで、どうにも気持ち悪かった。それが狙いなのだろうけど、わたしは居心地悪く感じた。

青春の日のかけがえのなさ、その1日1日は全て唯一のものであり、二度とかえらないもの。あの日はあの日だけのもの。不意に断ち切られる事があってもなくても、その事はかわらない。だから今輝いている彼女たちを映してくれるだけでよかった。

色々疑問に思う点。修学旅行の前日にそんな夜遅くまで出歩くの?とか、ハウンは病院抜け出して大丈夫なの?夜の学校の校舎に入れるの?とか、夜更けに家族で流しそうめん?とか。

ああ、でもこれらが、映画全体が、夢とか幻想だというなら、変に思うことじゃないのかな。

駅前マンションの敷地にある河津桜が先日咲いていたので、川向こうの公園にある河津桜も咲いてるかな、と見に行った。昨日今日と暖かいし期待してたけど、うーんまだちょっと早かった。蕾はいっぱいあったので、これからが楽しみ。

川を渡る時、オオバンとヒドリガモとカルガモがいた。コガモは見かけなかったけど、土手にはムクドリがたくさん。季節によって種類は違うけど、鳥がいろいろ見られるのは楽しい。

「鯨が消えた入り江」ーBlu-ray鑑賞

エンジェル・テン/監督 2024年 台湾

昨年娘が見てきて以来、なんだかんだとずっと引きずっていて、そんなに気になるなら円盤買えばいいのに、と思っていた。そしたらちゃっかり買っていた。わざわざ見に行くことはないと思っていたけど、Blu-rayあるなら見ますよ。

そしてほぼ娘と同じ感想。

阿翔が可愛い。はい、これが全てです。もうこれだけですませられる。

あと思いついたことは

◯風景と音楽が綺麗

◯役者の演技は良い

◯説明不足

◯『バルバラ異界』

◯「イルマーレ」

くらい。

以下、とても乱暴な個人的な感想です。悪しからず。

見終わって悲しさと腹立たしさが湧いてきた。あんな可愛い阿翔を失った悲しみは、潤発では癒されないんだよ!

SF仕立てにするならもう少しきちんと説明してほしかった。この雑さ故に、納得いく話を求めて何回も見に行く人がいるんだろうな。わたしもwebで感想と考察を読みまくったもの。ファンフィクを漁る娘の気持ちも分かる。

潤発は初見「違う、お前じゃない!」と拒否したけど、よく考えたら彼は、こうあり得たはずの阿翔なんだなあ。彼に罪はない、むしろ阿翔の分まで幸せになってほしい。

じゃあ何に腹がたったのかというと、天宇にだ。潤発に会えてとても嬉しそうに笑ったからだ。天宇の手紙によって世界が変わった。そこで世界が分かれ、そちらの世界では潤発は健在だった。でも元の世界の阿翔はあのまま。あの阿翔は返らない。なんだよ、酷いじゃないの、阿翔がかわいそうじゃないか。阿翔をそのままにしておいて、自分だけなぜこちらの世界に居るんだよ?結果を見極めたいという気持ちがあるのは分かる。それならせめて阿翔を思い、そっと涙を拭うぐらいしてよ。あんなニッコニコしちゃってさ。結果を確認したんだから、あとは元の世界にさっさと戻りなさい。ちょうど電車の中だから、あの世界で2回眠りから覚めていたあの時に戻ればいい。そしてずっと阿翔を思って生きていって下さい。

わたしがミステリを読み始めた頃、江戸川乱歩賞受賞作『猫は知っていた』と作者仁木悦子の名を知った。しかし作品を読むことはなく過ぎて、初めて読んだのはずいぶん後になってからで、それも図書館で借りた出版芸術社の『仁木兄妹の探偵簿』全2巻だけだった。『猫は知っていた』も読みたかったけど、その時は図書館に所蔵がなくてそれっきりになっていた。

来年度の読書会の準備として、あらためて仁木作品を読みたいと思い、今回は児童書とジュニア向けの書架にあった本を借りてきた。

『恋人とその弟』(現代ミステリー短編集6) 岩崎書店 2006年

以下「仁木兄妹の事件簿シリーズ」ポプラ文庫ピュアフルの3冊

『私の大好きな探偵』(短編集)

『猫は知っていた』(長編)

『林の中の家』(長編)

書かれた時代が昭和30〜40年代なので、わたしの子ども時代と重なって、当時の風景や風俗など懐かしい思いがした。その反面起きてる事件は意外と凄惨で驚いた。もっと「日常の謎」っぽく殺人事件など起きないだろうと思っていたのに、そこはちゃんと本格ものだった。

ただ時代もあるだろうけど、仁木兄妹があまりにズカズカ捜査に介入してくるのは、どうかと思ってしまった。悦子の好奇心と行動力は、それが売りといえばそうだけど、ちょっとうざい。

今回は長編より短編集の方が好みだった。そして『猫は知っていた』より『林の中の家』の方がおもしろく感じた。

『林の中の家』で朝の様子の描き方がとても素敵で、こういう細やかな描写が作者の特徴なのかと思った。

P54

夜眠るのは人間ばかりではない…(中略)草や木も眠るし、…ビルディングも…公衆電話のボックスも…道路のアスファルトも、みんな夜は眠るのだと私は思う。なぜなら朝の光の中に見るそれらの物は、色も姿も、前の日夕暮の光の中で眺めたのとはがらっと変って、はつらつとした生気に満ちて見る人にお早うのあいさつをするからだ。

パレスチナのことを読んだり見たりして、何か自分に出来ることは、と考えても、今まで特に行動を起こすことはなかった。だが何もしないでいることは、パレスチナへの虐殺に加担していることになる。無力さを嘆いている暇があるなら行動しようと決めた。

と言ってもせいぜい支援のための商品を買うことぐらいしか思いつかない。だがこんなわずかなことでも、自分の意思表明にはなる。

今まで娘がちょくちょく買っていた Pupa Gaza のトレーナーが、今回色もデザインもとても気に入ったので購入した。売り上げの一部がガザ支援になる寄付付き商品だ。

『かっこいいピンクをさがしに』ー月刊「たくさんのふしぎ」2024年3月号

まかむらるみ/文・絵 福音館書店 2024年

本屋Titleさんが紹介していて興味を持った。

イラストレーターである著者の「ピンクへの揺れる思い」から作られた作品。

わたし自身はピンクにそんな思い入れはないし「女の子はピンク」と強要されることに反発してむしろ嫌ってた時期もある。でも今は可愛くて柔らかなピンク色も好き。

「かっこいいピンク」というのでそういうものを集めた本かと思ったら、それだけでなく、昔の装束の色や、染め方、色名の移りかわりの歴史、色の見え方、昔話、各国のピンクの捉え方など、興味深い話がいっぱいあって楽しかった。

ピンクという言葉が最初に日本に入ってきた時は、色名ではなく植物の撫子(ナデシコ)をしめす言葉だったそう(江戸時代末期の英和辞書で紹介)。

明治30年(1897年)に桃色の絵の具に「pink」とつけられており、明治時代以降「桃色」をしめす言葉として広まっていく。

それが「女の子の色」に変わっていったのは、1950年代にアメリカでピンクの流行があったためらしい。(大統領夫人がピンクが大好きで、ピンクが“豊かさ”“女性の幸せ”の象徴として広まったらしい)

なあんだ、ずっと昔から女の子の色だったのかと思っていたが、たかだか70年くらいのものなのか。

その他中川李枝子さんがピンクという言葉にいい印象をもっていなくて「ももいろ」と言いたい、という話が印象的だった。そうだ、ピンクは一部で「性」をイメージさせる言葉として使われ、わたしが子どもの頃は「ピンク映画」ってあったもの。なんかピンクに対して失礼だ。

「色彩学」の話、色が人に与える影響の話、などなど本当に多岐にわたるピンクにまつわる話を、こんな薄い絵本にまとめてあって感心した。「たくさんのふしぎ」は本当にすごいシリーズだ。

いつも行くスーパーで買っていたロールケーキが、最近売っていない。フルーツ入りとか抹茶味とかはあるけど、プレーンなものがない。たまに食べたくなるのでその都度探すのだけど、いつ行っても無い。昨年秋の改装で品揃えが変わり、なじみの品がいくつか無くなっている。それが突然復活して、また突然無くなるという品もあり、もうどういう基準なのか謎だ。

いつか復活するかもと思っていたけど、今まで無いということは完全に取り扱わなくなったということか?プレーンなものこそ常置しておくべきじゃないかと思うけど。

先日映画の帰りに駅の反対側のスーパーでようやく見つけた。メーカーが違うのでまったく同じではないけど、とにかくロールケーキだ。

久しぶりにコーヒーと一緒にいただく。マグカップは先日生協で買った、色違い2個組の白い方。もう一つ青い方は娘が使っている。今までのマグカップより容量が少ないけど、コーヒーにはちょうどいい。

先日図書館の『シートン動物記』を何冊か借りてきたが、今日も二冊借りてきた。先日は時間がなく見逃していた「スプリングフィールドのキツネ」が、集英社の『シートン動物記1』に収録されていた。

それと「マガモの親子の陸の旅」が講談社青い鳥文庫『シートン動物記2』に「マガモのおかあさんと陸の旅」として載っていた。その中のチョウヒ(タカ)に子ガモがさらわれる場面で、角川文庫版では母ガモが「しゃがんで!」と叫ぶところが、「おしゃがみ。」とさけぶ。

「おしゃがみ」!「おしゃがみ」ですって!

はあ〜かわいい。

訳の違いを楽しんでいる。

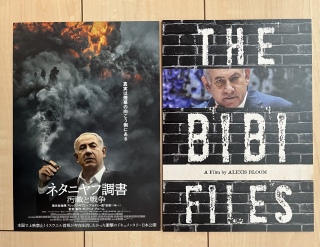

映画「ネタニヤフ調書 汚職と戦争」

アレックス・ギブニー/製作総指揮 アレクシス・ブルーム/監督 2024年 イスラエル・アメリカ

2/13 OttOにて鑑賞

わたしが求めていたものではなかった。

ネタニヤフの「汚職」についてのドキュメンタリーだとは明記してあるし知っていたので、勘違いしたのは自分である。だがこんなにも「パレスチナ不在」の映画だったとは。見た後はひどく疲れた。

最初から延々とまるでワイドショーか週刊誌のゴシップ記事を見せられているようで、うっかり寝てしまいそうだった。証言者たちのインタビューと、尋問中のネタニヤフと妻の傲慢で強圧的な態度で、彼らがいかに強欲で醜い権力者であるかを見せているのだろうけど、その内容が葉巻やワインや宝石の話なのだ。正直ウンザリした。いったい製作者たち、証言者たちはどんな立場なんだろう。特に選挙参謀だったという人は、ネタニヤフを裏切っているわけで、これはイスラエル政権内部の内輪揉め、権力闘争なのではないかと感じた。これは単なるネタニヤフに対するネガティブキャンペーンなのか?

ある人物への資金調達の便宜を図る見返りに、メディアを手に入れて自分に不利な情報を出させないようにするというところから、ようやく緊迫してきた。このメディアを使う手法は権力者がよく使う手だし、我が国でもそうだ。昨年見た「非常戒厳前夜」でもそうだった。

ネタニヤフが政権安定(自分の政治生命の延命)ために極右と連立を組んで、閣僚に迎えた二人が酷過ぎる。堂々と「パレスチナなんて存在しない」とか「西岸地区の入植をどんどん進める。石を投げてくる奴は撃て」とまで言ってる。

イスラエル国内でのネタニヤフ批判デモがあんなに大規模だったとは驚いた。そしてそんな中起きたのが2023年10月7日ハマスの攻撃だ。この時の実際の映像がかなりショッキングで、なるほどハマスがテロ組織だという認識があるのも無理はないと思った。ただそこからハマスを、パレスチナを非難するのではなく、ネタニヤフ非難になっていくのが意外だった。

ネタニヤフがハマスに資金供与をして「ネタニヤフがハマスを養った」とまで言われているとは。ネタニヤフはガザのハマスは勢力増大させ、西岸地区のファタハは弱小化させる方針を取っているそうだ。ハマスの脅威から国民を守るという名目で、いくらでもガザを攻撃出来る。それが狙いなら停戦なんて出来そうもない。

ハマスの攻撃の責任をネタニヤフに求め、人質の解放を迫る国民を見ていると、彼らに取って大切なのは自分たちの身内で、パレスチナのことは何も考えていないのだと感じた。唯一キブツの若い女性が「あの時仲間が90人以上殺された」「ガザでは虐殺が続いている」と双方に配慮した発言をしていた。彼女もネタニヤフを非難していた。

イスラエルという国家とその指導者が、自分たちの立場権力を保持する事が最優先で、パレスチナの事を何も考えていないという事がよくわかった。そして国民も大事なのは自分たちのことだけ。それはこの映画自体もそうで、あくまでもネタニヤフに対する批判に徹していたように感じた。パレスチナのことはネタニヤフ批判の道具でしかない。

「パレスチナ不在」わたしがパレスチナ寄りの考えだから余計にそう思うのかも知れないが、この事実に気分が悪くなり、疲れから早く寝てしまった。

図書館にある『シートン動物記』を借りてきた。我が市の図書館ではこれらは児童書の「自然科学 動物」に分類されていて、図鑑などと一緒に並べてあった。読書会で読んだ『シートン動物記 傑作選』と比べるためだったので、全部は借りてない。ざっとみただけだけど、「スプリングフィールドのキツネ」が見つからなかった。残念。

後でもう一度図書館へ行って確認したら、集英社『シートン動物記1』に収録されていた。