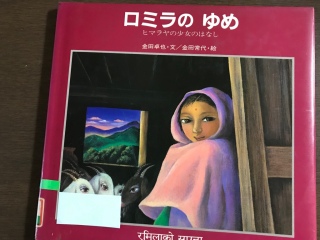

ロミラのゆめ ヒマラヤの少女のはなし

金田卓也 ・文/金田常代・絵 偕成社 1982/11

スウさんが紹介していた絵本。作者の子ども達に対する暖かい心があふれている。

わたしたち家族がネパールで暮らしていたのは1989〜92年だからこの絵本が描かれた10年後くらいか。私たちが住んでいたのは首都のカトマンズだったけれど、ちょっと離れるとまだまだ自然に囲まれた人々の生活をかいま見ることができた。この本の舞台はポカラから歩いて3日の村。この歩いて何日という表現。ダサインという一番大きな祭りの休暇にカトマンズなど都会に働きにきている人々が里帰りをするが、その時バスで何日さらに歩いて何日という言い方はよく聞かれた。

ポカラには旅行で行ったが、カトマンズより都会化されていない、むしろカトマンズよりこちらに住みたいと思ったほど、わたしは好きになった。ホテルの朝ベランダからマチャプチャレがきれいに見え感動した。

絵本にはマチャプチャレ、ポカラ、ラリグラス、ハヌマン、クリシュナ、と懐かしい名前が次々出てきた。ラリグラス(しゃくなげ)はネパールの国花で、ラリグラスの花の歌(うろ覚えだが、私はラリグラスの花になってしまった〜とかいう歌詞だった)を青年海外協力隊の隊員さんたちがネパール語で歌ってくれたことを思い出した。隊員さんたちは普段はいろんな地方に赴任しているので、もっと彼らの話を聞いておけばよかったと思う。カトマンズに住んでいたせいか、ローディのことは知らなかったので、聞けば教えてくれたかもしれない。

ポカラの周辺の丘をトレッキングした時、案内をかって出た男の子がいて一緒に歩いた。小さな体で一所懸命にガイドしてくれた。あの子や途中出会った子どもたちの集団、あの子たちもロミラのような生活をしていたのだろうか。

私たちが滞在中に民主化運動が起こり、デモが多発し警官との衝突もあり緊迫した事態になっていった。「curfew」(戦時下における夜間外出禁止令)という、普段絶対使わない言葉を覚えたのはこのせい。その結果政党が承認され選挙も行われて王制から議会君主制になる、その過渡期だった。さらにその後の混乱を経て痛ましい王族殺害事件があり、現在は王政が廃止され政治形態はあの頃と大きく変わった。人々の暮らしはどう変わっただろうか。あの頃も首都から離れた所ではこの絵本に描かれていたような生活が確かにあったと思う。

いつかは再訪したいと思いながら30年近くたってしまったが、思いがけずこの絵本に出会えてまたその思いを新たにした。

スウさんが紹介していた絵本。作者の子ども達に対する暖かい心があふれている。

わたしたち家族がネパールで暮らしていたのは1989〜92年だからこの絵本が描かれた10年後くらいか。私たちが住んでいたのは首都のカトマンズだったけれど、ちょっと離れるとまだまだ自然に囲まれた人々の生活をかいま見ることができた。この本の舞台はポカラから歩いて3日の村。この歩いて何日という表現。ダサインという一番大きな祭りの休暇にカトマンズなど都会に働きにきている人々が里帰りをするが、その時バスで何日さらに歩いて何日という言い方はよく聞かれた。

ポカラには旅行で行ったが、カトマンズより都会化されていない、むしろカトマンズよりこちらに住みたいと思ったほど、わたしは好きになった。ホテルの朝ベランダからマチャプチャレがきれいに見え感動した。

絵本にはマチャプチャレ、ポカラ、ラリグラス、ハヌマン、クリシュナ、と懐かしい名前が次々出てきた。ラリグラス(しゃくなげ)はネパールの国花で、ラリグラスの花の歌(うろ覚えだが、私はラリグラスの花になってしまった〜とかいう歌詞だった)を青年海外協力隊の隊員さんたちがネパール語で歌ってくれたことを思い出した。隊員さんたちは普段はいろんな地方に赴任しているので、もっと彼らの話を聞いておけばよかったと思う。カトマンズに住んでいたせいか、ローディのことは知らなかったので、聞けば教えてくれたかもしれない。

ポカラの周辺の丘をトレッキングした時、案内をかって出た男の子がいて一緒に歩いた。小さな体で一所懸命にガイドしてくれた。あの子や途中出会った子どもたちの集団、あの子たちもロミラのような生活をしていたのだろうか。

私たちが滞在中に民主化運動が起こり、デモが多発し警官との衝突もあり緊迫した事態になっていった。「curfew」(戦時下における夜間外出禁止令)という、普段絶対使わない言葉を覚えたのはこのせい。その結果政党が承認され選挙も行われて王制から議会君主制になる、その過渡期だった。さらにその後の混乱を経て痛ましい王族殺害事件があり、現在は王政が廃止され政治形態はあの頃と大きく変わった。人々の暮らしはどう変わっただろうか。あの頃も首都から離れた所ではこの絵本に描かれていたような生活が確かにあったと思う。

いつかは再訪したいと思いながら30年近くたってしまったが、思いがけずこの絵本に出会えてまたその思いを新たにした。

コメントを書く...

Comments