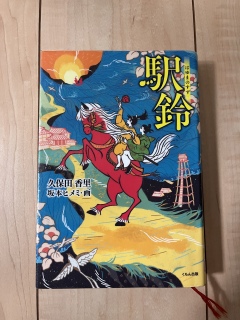

『駅鈴 はゆまのすず』

久保田香里・著 坂本ヒメミ・画 くもん出版 2016年

この作者の本は初めて。「駅鈴」を「はゆま」と読ませていることにまず興味を惹かれた。

天平年間の近江が舞台。まず戸惑ったのが次々出てくる見慣れない単語。

「駅鈴(はゆまのすず)」「飛駅(ひえき)」「駅家(うまや)」「駅路(はゆまじ)」「駅使(はゆまづかい)」「駅子(うまやのこ)」「駅長(うまやのおさ)」冒頭からバンバン見慣れない単語が続く。

一応説明はあるのだが、「駅」を「はゆま」「うま うまや」とふりがなが2種類あるせいで混乱する。読み方にこだわらず漢字だけの方が意味が通るのだが、ついついふりがなに引っ張られる。これに関しては巻末の解説を読むと納得するので、先にこちらを読んだ方がいいのかもしれない。

しかし戸惑ってるうちに話はどんどん進んでいき、それがすごい勢いで走り抜ける馬の疾走感、慌ただしい人びとの動き、事態の緊迫感を醸し出し、読者を否応なく話に巻き込んでいく効果がある。だから解説は後でもいいのかなと思い直した。

律令国家時代、中央の指令を全国に素早く行き渡らせるために、馬に乗った使者「駅使」が馬を乗り継いで「駅路」を駆け抜けていく。馬の乗り継ぎのための拠点が各地にあり、それが「駅家」。使者はその証しである「駅鈴」を鳴らし、それを見せて「駅家」で馬を乗り換える。緊急で重大な使者が「飛駅」。馬の世話と使者を案内する役目もある「駅子」

この物語は駅長の娘小里が駅子を目指して奮闘し成長していく話。女だから無理だと言われ悔しさに泣き、当時の政治情勢に翻弄され気力も失せ、それでも立ち直り自分の望みを貫き通す主人公。負けるな頑張れ!

聖武天皇のたびたびの都うつり、大友家持、安積皇子、藤原八束、行基、など、歴史上の出来事、人物も登場し、この時代を描いたわたしの大好きな漫画、長岡良子「古代幻想ロマンシリーズ」を思い出し嬉しくなった。久しぶりに読み返したくなった。

児童書でこの時代、しかもあまり取り上げられていないであろう「駅家」という題材、子どもにはややとっつきにくいかな。正直大人のわたしでも最初は戸惑った。しかし史実もしっかり描かれているしとても魅力がある。この作者の他の作品も読みたくなった。

この作者の本は初めて。「駅鈴」を「はゆま」と読ませていることにまず興味を惹かれた。

天平年間の近江が舞台。まず戸惑ったのが次々出てくる見慣れない単語。

「駅鈴(はゆまのすず)」「飛駅(ひえき)」「駅家(うまや)」「駅路(はゆまじ)」「駅使(はゆまづかい)」「駅子(うまやのこ)」「駅長(うまやのおさ)」冒頭からバンバン見慣れない単語が続く。

一応説明はあるのだが、「駅」を「はゆま」「うま うまや」とふりがなが2種類あるせいで混乱する。読み方にこだわらず漢字だけの方が意味が通るのだが、ついついふりがなに引っ張られる。これに関しては巻末の解説を読むと納得するので、先にこちらを読んだ方がいいのかもしれない。

しかし戸惑ってるうちに話はどんどん進んでいき、それがすごい勢いで走り抜ける馬の疾走感、慌ただしい人びとの動き、事態の緊迫感を醸し出し、読者を否応なく話に巻き込んでいく効果がある。だから解説は後でもいいのかなと思い直した。

律令国家時代、中央の指令を全国に素早く行き渡らせるために、馬に乗った使者「駅使」が馬を乗り継いで「駅路」を駆け抜けていく。馬の乗り継ぎのための拠点が各地にあり、それが「駅家」。使者はその証しである「駅鈴」を鳴らし、それを見せて「駅家」で馬を乗り換える。緊急で重大な使者が「飛駅」。馬の世話と使者を案内する役目もある「駅子」

この物語は駅長の娘小里が駅子を目指して奮闘し成長していく話。女だから無理だと言われ悔しさに泣き、当時の政治情勢に翻弄され気力も失せ、それでも立ち直り自分の望みを貫き通す主人公。負けるな頑張れ!

聖武天皇のたびたびの都うつり、大友家持、安積皇子、藤原八束、行基、など、歴史上の出来事、人物も登場し、この時代を描いたわたしの大好きな漫画、長岡良子「古代幻想ロマンシリーズ」を思い出し嬉しくなった。久しぶりに読み返したくなった。

児童書でこの時代、しかもあまり取り上げられていないであろう「駅家」という題材、子どもにはややとっつきにくいかな。正直大人のわたしでも最初は戸惑った。しかし史実もしっかり描かれているしとても魅力がある。この作者の他の作品も読みたくなった。

コメントを書く...

Comments