今週から始まったフィギュアスケートグランプリシリーズ。観戦してる人のSNSで写真や採点を見られるけど、ずっと追ってるわけにもいかないので、だいたい結果だけをISUのリザルトページで確認する。それでもついつい気になって夜中にSNSやリザルトページを見たりするので、寝不足になってしまう。この季節毎年悩ましい。

『ユキエとくま』

アリーチェ・ケッレル/文 はせがわまき/絵 関口英子/訳 工学図書 2023年

「アイヌ神謡集」を編んだ知里幸恵の生涯。誕生から「アイヌ神謡集」が生まれるまでを、彼女の心を丁寧に追いながら、自然や風俗を美しい色彩で描き出している。

作者がイタリアの方で、絵を描いたのがミラノ在住の日本人、それを翻訳した絵本。

以前読んだ『ユーカラおとめ』を思い出した。知里幸恵さんの短い生涯が切なくて、知里さんをせかす金田一京助が恨めしかった。

『ユーカラおとめ』

泉ゆたか/著 講談社 2024年

NHK ONE、大騒ぎの後とりあえず認証メールは届いたので一応登録はした。

そしてすぐログアウトした。ログインしなくても、今のわたしの利用したいサービスは普通に使えるから。

それなのにしょっちゅう「登録をお願いします」という画面が出る。無視して使ってるけど、これ以前のままならこんな画面出ないで使えたのに、かえって面倒なことになってる。

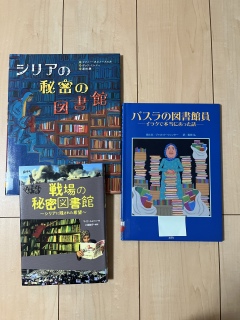

新刊書架で見つけた絵本『シリアの秘密の図書館』を読んだら、あとがきに「本当の出来事を元にしている」とあったので、その元になった出来事を書いた本を借りた。そしてやはり戦火から図書館の本を守った絵本を思い出した。

『バスラの図書館員ーイラクで本当にあった話ー』

ジャネット・ウィンター/絵と文 長田弘/訳 晶文社 2006年

イラク戦争時に、空爆から本を守るため、図書館から本を自宅へ運び出し、消失から守った図書館員の話。その9日後図書館は空爆で消失した。その後図書館は無事に再建され、本も図書館に戻されたという。

『シリアの秘密の図書館』

ワファー・タルノーフスカ/作 ヴァリ・ミンツィ/絵 原田勝/訳 くもん出版 2025年

シリア内戦下、首都ダマスカスの子どもたちが戦闘で破壊された建物から本を運び出し、地下室に集めて図書館を作った。町の人も手伝って本の数も種類も増え、長い戦闘の間子どもたちはこの秘密の図書館で、本を読み希望をつないできた。

この図書館自体は実在のものではなく、↓のダラヤの秘密図書館の話が元になっている。

『戦場の秘密図書館〜シリアの残された希望〜』

マイク・トムソン/著 小国綾子/訳 文溪堂 2017年

2011年シリア全土でアサド政権に対する抗議デモが起こり政権側の弾圧が始まる。2012年政府軍がダマスカスに隣接する都市ダラヤを攻撃し、多くの市民が逮捕処刑される(ダラヤの虐殺)。多くの市民が逃げ出し人口は激減。政府軍の包囲により食料や医薬品の補給が絶たれる。そんな中市内に残った若者たちの手により、瓦礫の中から救出された本で、秘密の図書館が作られた。2016年ダラヤ陥落により市民は退去させられ、秘密図書館は政府軍に発見され、本が略奪される。

シリア内戦については知っていたつもりでまるで知らなかったことを痛感した。このダラヤの包囲は今のガザの包囲を思わせる。この窮状を国際社会が放置していたことも似ている。ダラヤの人々は当初国際社会の制裁や武力介入によってアサド政権が倒され、自分たちで民主的な社会を作れると信じていたという。しかしテロの脅威がそれを阻んだ。最初は民主化を求める平和的な反政府デモだったが、内戦の混乱に乗じてISのような過激派がシリア国内に入り込んできた。そのため「テロとの戦い」を掲げる西側諸国は、反政府側を支援すれば、それが過激派のテロリストを利することを恐れたという。たしかにあの頃ISへの恐怖は世界にあった。だが正確なところはわたしにはわからない。たぶんもっと複雑な国際間の問題、周辺国や大国の思惑もあったのだろう。

この国際社会の「言い訳」は今のイスラエルの、「支援物資がテロ組織ハマスに渡るのを防ぐため」という言い分に通じるものがある。そんな「言い訳」より、目の前に食料も医薬品もない人々が居るのに、わたしたちは何もしないでいていいのか。無力感に苛まれる。

そんな絶望的な状況のなか、明日への希望をつないだのが図書館であり本だった。

秘密図書館はその短い歴史を閉じた。この作品の刊行時にはまだシリアの内戦は続いていた。アサド政権崩壊後のシリアの情勢についてはくわしくは知らない。だがイラクのバスラ図書館のように、ダラヤの町にも新しい図書館が建ち、市民が自由に本を読める時が来ることを心から祈っている。

秘密図書館創設メンバーの言葉が忘れられない。「体が食べ物を必要とするように、魂には本が必要なんです」

「anan 特別編集」ー魅惑の香港映画の世界ー

要するに「トワイライト・ウォリアーズ」の大ヒットを受けての特集。そしてまんまとそれに釣られて購入。

表紙には役を離れてすっかりオシャレでスッキリした面々が。みんな「どなたですか?このイケメンは?」状態。信一役のテレンス・ラウだけがいないが、その代わりに映画の監督がいる。そしてこの人がこの中で1番偉そうに見える。大ボスの風格。

表紙にはいないけど、映画での敵、王九役のフィリップ・ンが6ページの特集を組まれて、映画とはうって変わった可愛い姿を見せている。この人が1番映画と雰囲気が違う。エクボが可愛い。

読み応えありの楽しい一冊だった。この本をお供にDVDを流している。

『屋根裏部屋の秘密』

松谷みよ子/著 司 修/絵 偕成社 1988年

『ジャック・デロシュの日記』と同じく、孫世代が祖父の犯した戦争中の犯罪を知る話。

しかし中学生の孫に「731部隊」のことは、あまりにも凄惨で耐え難い。作中の関係者が語る事実は、大人のわたしが読んでも体が凍りつく。よくこれを児童書で書いたなと思う。

祖父はそんな人じゃない!そんなこと知りたくなかった、という気持ちはよく分かる。あまりにも重い荷物を背負わされてしまった。自分で償わず孫にその責務を負わせるのは、卑怯ではないかとさえ思う。だが祖父も長い間悩み苦しんだのだろう。悩んだ末に孫の世代に希望を託したいというのが、ギリギリの選択だったのだ。その気持ちにこたえて、どんなに辛くても、その過去の事実を認めて語り継ぐことが、次の世代の義務なのだと思う。

2作続けて重い作品だったが、読んでよかった。

『ジャック・デロシュの日記ー隠されたホロコースト』

ジャン・モラ/作 横川晶子/訳 岩崎書店 2007年

摂食障害の少女エマは、病床の祖母が夢うつつに叫んだ言葉を聞く。だが目覚めた祖母は何も話してくれず、謎の言葉だけが残る。

「ジャックって誰?」「ソビブルって?」

やがて亡くなった祖母の部屋からジャックの日記を見つけたエマは、恐ろしい事実を知る。

タイトルからわかる通りホロコーストの話。敬愛する身内がその加害者であったことを知った時、どうすればいいのだろうか。受け止めきれず悩むのは当然だ。封印するのか告発するのか。重い作品だった。

日記部分と、エマの部分とに分かれているが、時系列で並んでいないのでちょっと混乱する。最初はすでに日記を読んでしまったエマの描写で、日記を挟みながらそれ以前のエマの様子に戻る。拒食症になるきっかけから、どんどん痩せていく様子はリアルで痛々しい。しかしエマが摂食障害であることが、この物語に必要なことなのかがどうもよくわからず、戸惑っている。

「トワイライト・ウォリアーズ」DVD

とりあえず特典映像も何もない本編だけのDVDを注文したので、早々と届いた。

軽く流すつもりで、途中辛い展開になったら一時停止すればいいと思ってたのに、最後までノンストップで見終えてしまった。映画初見の時は気づかなかった部分が、いろいろ確認できてよかった。だいぶ目も慣れてきたので、動きが追えるようになった。

エンドロールの時バックに流れてた映像は、取り壊される前の九龍城砦だったんだ。だから阿七さんの姿があったのか。映画見た時、「阿七さん生きてた、よかった!」思ったんだけど、そうか。

あれはそこに集うみんなを含めた、ありし日の城砦の姿なんだ。そう思うと切ないな。

今度は吹き替え版とか、字幕を吹き替え版で見てもいいかな。

何かこのところ娘と二人でどよーんとしている。自民党総裁選のこととか、グローバル・スムード船団のこととか、あらゆる差別のことが息苦しくて、何も手につかない。

DVD見たり、録画してたミュージカル2本(すでに何回も繰り返して見ている)と映画1本をずっと流していたり、ボケっと時間をやり過ごしていた。今日もまた午後から録画してた映画を流していた。

夕方突然娘が叫びだした。「トワウォが見たい!」

そうだね、あれを見てこのモヤモヤ吹き飛ばしたいよね。うん、わかる。ああ、もう公開終わって見にいけない、それならもう円盤買うしかない!

というわけで即決DVDをポチりました。早よ来い!「トワイライト・ウォリアーズ」!

『夏目友人帳』32

緑川ゆき/作 白泉社 2025年

もう32巻とは。デビュー作「あかく咲く声」を雑誌で読んでからもう25年。人とは少し違う能力を持った主人公、いつもどこか淋しげであたたかい作風は変わらない。2002年の「蛍火の杜へ」が今のところ1番好きだけど、2001〜2002年の連載「緋色の椅子」もよかった。ああいう異世界ファンタジーもの、もう一度描いてほしいけど、2003年からの「夏目友人帳」がヒットしてアニメ化もされ、すっかり代表作になってしまったので、こちらにかかりきりになってしまったようで。名前を全部返すまで終わらないのかと思ったけど、最近あまり返してないので、それだとまだまだ続きそう。

『家守綺譚』上下

梨木香歩/原作 近藤ようこ/漫画 新潮社 2005年

梨木香歩の原作は2004年。こちらももう20年も前なんだ。不思議なお話で、近藤ようこの絵がぴったり。近藤ようこは雑誌「通販生活」に掲載されていた作品が初めてだった。あっさりした絵で淡々と綴られているけど、作品からは人間の業のようなものが浮かび上がり心がざわついた。その後折口信夫の『死者の書』を漫画化していて、わたしはそれを読んで初めて『死者の書』が理解出来る気がした。この人の古典を元にした作品をもっと読みたいと思った。坂口安吾の『桜の森の満開の下』も漫画化しているそうで、ああ、似合いそうと思った。ちょうど「夏目友人帳」の次に読んだので、雰囲気が似ていて続けて不思議な世界に連れていかれた気分。

『3月のライオン』18

羽海野チカ/作 白泉社 2025年

こちらももう18巻。第1巻が2008年なので、17年かあ。最初の頃はヒリヒリしていて読むのが辛かったけど、いまは零が落ち着いてきてほっとしている。川本家や学校生活や棋士仲間との交流を通して、零が失った子ども時代を取り戻し、人として棋士として大きくなっていく。しかし棋士とは勝負師であり、鬼なんだなあとあらためて思う。島田さんとあかりさんの未来を予想したりしてたけど、いや、この人は無理だわ。

「俺は走り続ける この世から投げだされる その最後の日まで」ってさ、もう。