今朝の新聞の生活欄に、救急医の人の「メディカル・トーク」というコラムがあった。

日本では知られていない欧米の「ケアギバー・ギルト」という言葉の紹介をしていた。

ケアする人の罪悪感、愛する人にもっとしてあげられることがあったのでは、と自分を責める気持ちだという。

ああ、わかるなあ、こう思う気持ち。どうしてもそう思ってしまうのだ。この医師も書いてるように、はたから見ると十分にしているにもかかわらず、だ。

さらに「あなたは十分に頑張った。もう苦しむのはやめて自分を許してあげてください」と伝える医療が必要だ、と書いている。

患者だけでなく看護する人にも寄り添う医療。こんなお医者さんに出会えたら幸せだなあ。

「ケアギバー」って聞き慣れない言葉だけど、「ケアラー」が主に家族や友人など非専門家の介護者を指し、「ケアギバー」は専門的な訓練を受けた介護職員を指すそうだ。

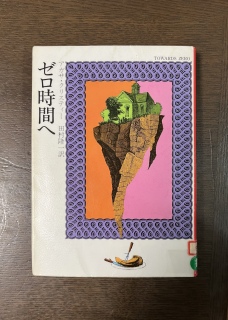

『ゼロ時間へ』

アガサ・クリスティー/著 田村隆一/訳 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文庫 1976年

来月ミステリーチャンネルでBBCドラマ「ゼロ時間へ」が放映される。我が家では見られないけど、原作は昔読んだなあと懐かしくなり、無性に読みたくなり再読。

読んだのはもう50年くらい前ですっかり忘れている。覚えているのは印象的なタイトルと、たしか序盤に犯人が計画を練っている記述があったことくらいだ。だからかえってよかった。とてもおもしろかった。クリスティの作品で惹かれるのは人間の描き方で、この作品でも登場人物それぞれが興味深く、事件が起きなくてもおもしろく読める。やっぱりクリスティって上手いなあと思った。

今月の読書会が間近でそちらを読まなくてはならないのに、なぜか違うものを読んでしまったけど、でも楽しめたのでよしとしよう。

中3でクリスティと出会ってそれ以来読み続けほとんど全作読んだのに、いまだに時折読みたくなって読めばこんなに楽しめるなんて、クリスティってすごい。わたしはクリスティが好きなんだなとあらためて思う。

わたしがクリスティの作品で1番好きなのは、時期によって違うけど、普通小説の『春にして君を離れ』は一時期これこそクリスティの最高傑作と思っていた。もうひとつ『終わりなき夜に生まれつく』も大好きで、これも犯罪小説とはいえ、事件が起きるのは終盤だ。こういう作品が好きなのは、純粋なミステリ好きとは言えないのかもしれない。

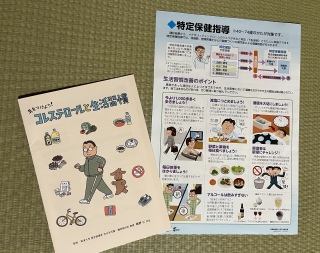

先月の健康診断の結果を聞きに行った。

肺がん、大腸がん、心電図異常なし。

血糖値がやや高めだが正常の範囲内。

コレステロールが正常値より高いが、善玉コレステロールも高く、善玉の2倍以下なのでこれなら問題ないそう。

他の数値はどれも問題なく安心した。

この年齢になると血圧やコレステロールや骨粗鬆症の薬を飲んでる友人も多い。わたしはアレルギーの薬と眼圧の点眼薬を常用している。

食事と運動が大事なのはわかるけど、美味しいものは食べたいし疲れるほどの運動はしたくない。自分で出来る範囲で無理なくやっていくしかない。

友人が主催している絵手紙サークルに久しぶりに参加した。今回は来年の干支の張子に絵付けする。アクリル絵の具で色塗りした。やっぱりこういう作業は楽しいなあ。最近休みがちだったけど、体調が良ければ出来るだけ参加しよう。ゆるっとしたサークルなので気も張らないし、失敗してもご愛嬌と大いに褒めあうのがいい。それぞれ味のあるお馬さんが出来上がった。来年飾るのが楽しみ。

今朝ベランダの物干し竿を拭いていたら竿に止まってる蜂を見つけた。動かないので寝てるのか?弱ってるのか? 部屋の中から娘が殺虫剤を吹きつけて駆除した。しばらく怖くて放置していたが、完全に死んでるようなので片付けた。

今回のはアシナガバチだったが、夏前にもベランダでスズメバチが落ちていた。瀕死の状態だったので放置してたらそのうち動かなくなり、その時は息子が捨ててくれた。

夏の花に水やりしてた頃毎日蜂がきてたけど、どこかに巣があるんだろう。あまり家に来ないでほしい。

3年前ベランダの排水口に巣を作られて駆除したら、どこかから入り込んだ1匹に翌朝部屋の中で2箇所刺された。あれも11月だったっけ。お隣さんが、この時期の蜂は凶暴だ、と言ってたなあ。そろそろ庭の草取りしないといけないけど、ちょっと庭に出るのが怖くなった。

蜂用に買い置きしてある殺虫剤。これをまた使う日が来るとは。

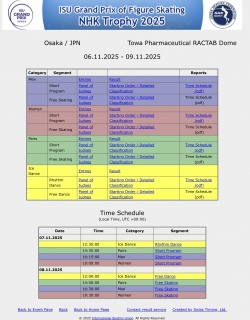

グランプリシリーズももう4戦目、明日からNHK杯がはじまる。

アイスダンスでシブタニ兄妹が復帰する。ペアではスイハンも。どちらも第一滑走で、第二滑走が日本ペア。みんな頑張れ!

練習中にシャルマルとうたまさが接触事故というニュース。転んでるシャルレーヌさんの写真を見て心配している。右手首を痛めたらしい。明日までに少しでも腫れが引きますように。唄菜さんも大丈夫かな。けがはないとのことだけど、ショックは受けてるだろうし。

練習中の接触事故はたまに起こるけど、どうぞみんな大事ありませんように。その時は大丈夫でも後で痛みが出たり、メンタル面でも影響が出るので。

高校時代の友人たちと久しぶりに会った。コロナ禍前はほぼ毎年この時期にランチ会していた。2年前から再開したけど、一昨年はわたしともう一人が都合が悪く、昨年はわたしの体調が悪く欠席したので、全員揃ったのは5年ぶり。高校卒業以来50年以上の付き合いだ。

この歳になると話題も変わってくる。以前は子どもの話だったのが孫の話題になり、自身の健康問題、相続や実家仕舞い、最終的にはお墓の話になる。それぞれどこかしら体の不調があり、健康のため心がけていることを教えあった。いつまで元気でいられるかわからないけど、お互い元気なうちは毎年会おうね、と約束して別れた。わたしが1番心配されたけど、来年はもっと元気になってみんなと会いたいと思った。

ランチはバイキング形式で、この他にメインディッシュのステーキと、デザートの和洋菓子があり、お腹いっぱいになった。

先週土曜日からの不調が続いて、ふらつきはおさまったものの気持ち悪さは続いていた。これはまた首かなと思い、久しぶりに整形外科を受診した。

2年前頸椎の椎間板ヘルニアと診断されてから、理学療法士によるリハビリと物理療法(機械による牽引や超音波など)を受けていた。リハビリの方は改善したので終了し、自宅で指導された体操を続けている。物理療法は首と腰の牽引を、週2、3回からはじめて次第に減らしていき、最近は月に2、3回になっていた。それがこの夏の猛暑で出かけるのも大変で(徒歩約20分)8、9月は一度も行かなかった。涼しくなったのでそろそろ行こうかと思っていたのだけど、物理療法受けるには医師の診察が3ヶ月に1回必要になるので、まず受診しなくてはならない。いつ行くかなあとぐずぐずしてるうちに時間が経ってしまい、今回の不調を招いてしまった。面倒でもちゃんと行かないとダメですね。

久しぶりの先生は、相変わらず優しくて話をよく聞いてくれるので、不安な気持ちも落ち着く。次回は年末にまた来てくださいね、と言われた。あんまり間あけないでちゃんと来てね、と言うことかな(^_^;)

診察待ってる間にリハビリ室のスタッフさんがわざわざ来てくれ「久しぶりですね、元気でしたか?」と声をかけられた。気にかけてもらってありがたいやら申し訳ないやら、恐縮しちゃった。

毎日の体操でだいぶ体調は安定していたので、ついリハビリの方はおろそかにしてしまっていた。これからは面倒がらずにきちんとリハビリに通おう。

久しぶりの診察と牽引を終えて帰り道、団地の花壇に植えられていたカボスをもらった。とても香りがいい。

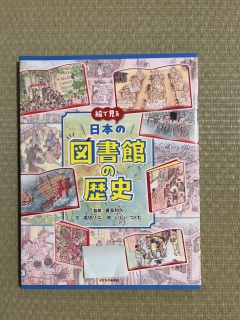

『絵で見る 日本の図書館の歴史』

奥泉和久/監修 堀切リエ/文 いしいつとむ/絵 子どもの未来社 2025年

文字の誕生から始まりその文字を記録するための紙の発明、それが本の形になり(当時は巻物)、日本に渡りそれを収める場所ができる。それから図書館へと発展していく過程が、たくさんの写真、図版、絵を使って描かれている。中には江戸の出版社耕書堂も出てきて楽しい。子どもと女性の利用できる図書館が山口に最初に出来たのは知らなかった。

戦時下の図書館を経て戦後の図書館活動になるとより身近に感じられ、「図書館の自由に関する宣言」にはあらためてグッとくる。

自治会花壇の夏の花の撤去、本当なら土曜日の予定だったが(日曜が予備日)、土日ともに雨のため今日に延期となった。わたしは土曜日はめまいがひどくて欠席を告げていたが、今日は参加したけど、体調がイマイチだったので途中で離脱した。自宅の玄関近くの花壇の花は前もって撤去しておいたので、少しは作業の役に立てたかと思う。

いつも決まったメンバーが頑張ってて、それはありがたいのだけど、だんだん高齢化が進む我が自治会もなんか手を打たないと、いろいろな作業が停滞してしまう。今度長年続いた班の再編が提案されているが、それも仕方ないことだろう。